Sports

Linkspartei – Für eine Linke mit Plan

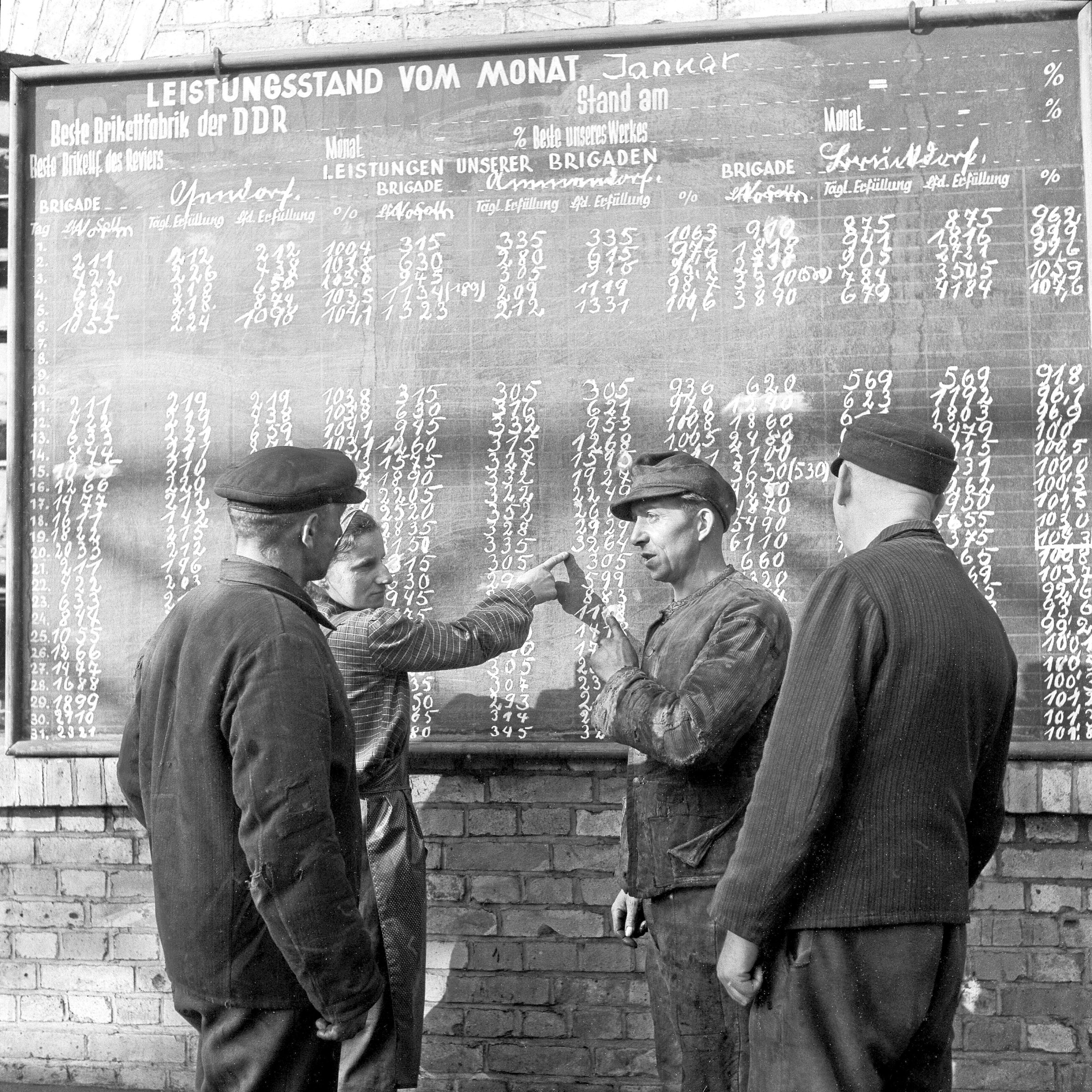

Mitarbeiter einer Brikettfabrik in Osendorf bekamen ihren Planerfüllungsstand im volkseigenen DDR-Betrieb regelmäßig weiß auf schwarz präsentiert.

Foto: imago/Kai Bienert

Der Kapitalismus muss überwunden werden, da sind sich viele Linke einig. Doch welche konkrete ökonomische Alternative können wir als Sozialist*innen anbieten, die der Komplexität moderner Gesellschaften gerecht wird? Seit einiger Zeit diskutieren linke Gruppen und Akteure diese Frage und entdecken Stück für Stück eine vermeintlich angestaubte Idee wieder: die demokratisch-sozialistische Wirtschaftsplanung.

Ökonomische Planung drängt sich angesichts der Reichweite der kapitalistischen Krisen auf. Das globale Ausmaß und die existenzielle Dimension der ökologischen Krise verlangen nach einem alternativen Mechanismus der ökonomischen Koordination. Die Idee der demokratischen Wirtschaftsplanung markiert die Suchbewegung nach einer solchen Form der Koordination, die Unsicherheit nicht individualisiert und mehr Gestaltungsmöglichkeiten für alle bereithält als eine marktbasierte Wirtschaft.

Bereits in der heutigen Marktwirtschaft wird umfänglich geplant, jedoch unter kapitalistischen Vorzeichen. Unternehmen nutzen aufwendige Planungsinfrastrukturen, um interne Risiken zu reduzieren. Und auch Staaten müssen fortwährend planen, um die Bedingungen neoliberal-kapitalistischen Wirtschaftens herzustellen. Daran zeigt sich, dass die Dichotomie von Markt und Plan Ideologie ist.

Die multiplen Krisen unserer Zeit erfordern einen grundlegenden Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, doch dieser kann und wird unter kapitalistischen Vorzeichen, mit atomistischer Wirtschaftskonkurrenz und Profitzwang, nicht gelingen. Statt den CO2-Ausstoß und die drastische Zerstörung von Ressourcen und Biodiversität zu reduzieren, wird an alten Produktionsmodellen festgehalten. Soziale und ökologische Kosten werden in großem Stil und im globalen Maßstab externalisiert. Die kapitalistische Produktionsweise verschärft die ökologische Krise sowie die Krise der sozialen Reproduktion, sie befeuert soziale Ungleichheit, Nationalismus und Rassismus. Kurzum: Sie untergräbt unsere Lebensgrundlagen und die Demokratie.

Im Zuge einer eskalierenden Klima- und Biodiversitätskrise, wachsender geopolitischer Spannungen sowie entfesselter Finanzmärkte werden wir auch hierzulande mit Wirtschafts- und Finanzkrisen, Preisschocks und Einkommensverlusten sowie mit zunehmendem Wassermangel und Extremwetterereignissen konfrontiert sein. Allein aus diesen Gründen werden vorausschauend geplante und sozial gerechte Präventions- oder Nothilfemaßnahmen jenseits dysfunktionaler Marktsteuerung für das gesellschaftliche Überleben immer wichtiger – und für viele Menschen auch plausibler.

Die Autorinnen und Autoren

Rabea Berfelde ist Postdoc-Fellow am Centre for Social Critique der Humboldt-Universität Berlin. Justus Henze ist in der Berliner Mietenbewegung aktiv und Referent für Vergesellschaftung im Energiesektor beim Projekt Communia. Samia Mohammed ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Bremen. Eva Völpel arbeitet am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referentin für Wirtschaftspolitik. Ihr hier veröffentlichter Text ist die gekürzte Fassung eines Beitrags, der vor dem Amtsantritt von US-Präsident Trump und vor der Bundestagswahl in der Zeitschrift »Luxemburg« der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschien.

Zum Weiterlesen: zeitschrift-luxemburg.de

- Rabea Berfelde ist Postdoc-Fellow am Centre for Social Critique der Humboldt-Universität Berlin.

- Justus Henze ist in der Berliner Mietenbewegung aktiv und Referent für Vergesellschaftung im Energiesektor beim Projekt Communia.

- Samia Mohammed ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Bremen.

- Eva Völpel arbeitet am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referentin für Wirtschaftspolitik.

Ihr hier veröffentlichter Text ist die gekürzte Fassung eines Beitrags, der vor dem Amtsantritt von US-Präsident Trump und vor der Bundestagswahl in der Zeitschrift »Luxemburg« der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschien.

Zum Weiterlesen: zeitschrift-luxemburg.de

Zugleich erleben wir, wie im Zuge zunehmender geopolitischer Konfrontationen und weltwirtschaftlicher Konkurrenz staatliche Planung und Steuerung verstärkt auf die politische Agenda kommen. Die USA setzten – zumindest unter Präsident Biden – in der Konkurrenz mit dem staatskapitalistischen China auf weitreichende Markinterventionen für den Auf- und Ausbau strategisch bedeutsamer Industrien und Infrastrukturen. Gezielte staatliche Interventionen und Planung gelangen zur Anwendung, um die ökonomische Hegemonie des kapitalistischen Westens zu stabilisieren. Mit der möglichen Herausbildung eines grünen Kapitalismus als neuem Akkumulationsregime werden diese Politiken zunehmen, ökonomische Planung innerhalb des Kapitalismus wird voraussichtlich an Bedeutung gewinnen.

Kapitalismus ist Markt, alles andere ist Planung – dieses hartnäckige Vorurteil ist schon lange nicht mehr haltbar. Staatliche Interventionspolitiken im Kapitalismus sind jedoch kein positiver Bezugsrahmen für einen sozialistischen Begriff von Steuerung, Regulation und vor allem Wirtschaftsplanung. Sie können aber Räume öffnen, in denen diese Ansätze wieder denk- und sprechbar werden und die mächtige Chiffre von der Überlegenheit der unsichtbaren Hand des Marktes ins Wanken bringen.

Wenn wir sozialistische Planwirtschaftsdebatten wieder aufgreifen und ihr Potenzial für eine freiere und gleichere Zukunft für alle freilegen, sollten wir über eine reine Machbarkeitsdiskussion hinausgehen: Zwar müssen wir auch heute beantworten, inwieweit eine funktionsfähige Wirtschaftsweise ohne Markt und Preissignal denk- und umsetzbar wäre. Darüber hinaus müssen wir jedoch die politischen Modalitäten und Bedingungen ökonomischer Planung in den Blick nehmen.

Denn angesichts gegenwärtiger Planungspraxen erscheint diese Form der Koordination keineswegs als ein Schritt in eine sozialistische Zukunft: Kapitalistische Planung, ob von staatlicher oder privatwirtschaftlicher Seite, ist heute top-down organisiert und dem Zweck der Profitmaximierung und Kapitalakkumulation unterworfen. Von welcher Form der Planung sprechen wir also, wenn wir uns positiv auf Wirtschaftsplanung beziehen und konkrete Vorschläge dafür entwickeln?

Wohin geht die neue Linke?

dpa/Robert Michael

Die Linkspartei ist nicht mehr die, die sie noch im vergangenen Jahr war. Von den nun über 100.000 Mitgliedern kam die Hälfte im letzten halben Jahr dazu. Wie stellt sich diese neue Linke gegen den politischen Rechtsruck? Wie setzt sie sich mit neuen gesellschaftlichen Konflikten auseinander? Fragen, denen wir in der Serie »Wohin geht die neue Linke?« nachgehen.

In der Planungsdebatte kristallisieren sich aus unserer Sicht vor allem zwei Elemente heraus, die einen emanzipatorischen Planungsbegriff kennzeichnen. Sie ermöglichen eine kritische Auseinandersetzung mit den autoritären Formen der Wirtschaftsplanung im Realsozialismus und grenzen sich von technokratischer Planung ebenso ab wie von einer im Sinne des Kapitals mobilisierten Planung.

1. Linke Wirtschaftsplanung muss in radikaler Weise demokratisch sein und auf einer substanziellen Form kollektiver demokratischer Gestaltung der Ökonomie beruhen. Die Planungsdebatte von reinen Machbarkeitsspekulationen zu lösen, trägt bereits zu ihrer Politisierung bei. Wenn wir die Frage nach den Subjekten der Planung – also: Wer plant? – ins Zentrum stellen, kann diskutiert werden, wie eine umfängliche Partizipation und demokratische Kontrolle auf unterschiedlichen Ebenen der Ökonomie aussehen müssten.

2. Linke Wirtschaftsplanung muss in sozialistischer Tradition stehen. Denn die Demokratisierung des Planungsprozesses muss zwingend verbunden sein mit der Frage nach der Verfügungsmacht über gesellschaftliche Produktionsmittel, also: Wer verfügt darüber? Wem gehören sie? Der wirtschaftliche Koordinationsmechanismus und die Eigentumsverhältnisse bedingen sich schließlich gegenseitig, das Privateigentum an Produktionsmitteln verhindert eine effektive, demokratische Wirtschaftsplanung im Einklang mit den Bedürfnissen aller. Hier zeigt sich eine Verbindung zur wiederbelebten Debatte um demokratische Wirtschaftsplanung und zu den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um Vergesellschaftung, denen es um die kollektive Aneignung von Infrastrukturen wie Wohnraum, Energie und öffentlicher Daseinsvorsorge geht – mit dem Ziel, sie dem Profitzwang zu entziehen und künftig gemeinwohlorientiert zu bewirtschaften.

Diese Beispiele zeigen bereits, dass ein substanziell sozialistischer und demokratischer Planungsbegriff heute die historische Verengung der Vergesellschaftung auf Betriebe und Sektoren der Industrieproduktion aufbrechen kann. Eine emanzipatorische Wirtschaftsplanung kann die kapitalistische Trennung der Sphären von Produktion und Reproduktion und die damit zusammenhängende patriarchale Arbeitsteilung sowie Geschlechterordnung infrage stellen. Denn das Ziel ist die kollektive Reproduktion und ein gutes Leben für alle. Unter demokratischer Wirtschaftsplanung verstehen wir daher nicht nur die Ausweitung der Demokratie auf den Bereich der Produktion, sondern auch die kollektive Gestaltung der Infrastrukturen der Sorge, ihre demokratische Umgestaltung sowie die Umverteilung der darin anfallenden Arbeitslasten.

Das globale Ausmaß und die existenzielle Dimension der ökologischen Krise verlangen nach einem alternativen Mechanismus der ökonomischen Koordination.

–

Einem progressiven Begriff von Planung und den mit ihm verbundenen Forderungen geht es also ums Ganze, um eine umfassende Umwälzung der Verhältnisse. Dieser Horizont ist wichtig, damit wir in unserer Analyse und Politik im Hier und Jetzt an konkreten Projekten und Handlungsoptionen ansetzen können, ohne in die Falle des Reformismus zu tappen. Einen dezidiert demokratischen und sozialistischen Planungsbegriff zu entwickeln, erscheint uns als notwendige Vor- und beständige Begleitarbeit, um die aktuelle Auseinandersetzung um demokratische Wirtschaftsplanung voranzubringen. Gleichzeitig ist innerhalb dieser Leitplanken viel Platz für Streit und eine genauere Ausgestaltung dessen, was emanzipatorische Planung heißen könnte.

Wir wollen die Debatte um ökonomische Planung und sozialistische Ökonomie auch deshalb stärken, weil wir meinen, dass die ökonomischen Forderungen der gesellschaftlichen Linken in den letzten Jahren (oder gar Jahrzehnten) eklatante programmatische Leerstellen aufwiesen. Im Zuge des Zusammenbruchs des Realsozialismus und der Verfestigung des Neoliberalismus haben sich viele Linke im Parlament und in Bewegungen entweder auf die Kritik der politischen Ökonomie zurückgezogen oder sich einem reformistischen Links-Keynesianismus verschrieben, mit etwas mehr expansiver Fiskalpolitik hier und ein bisschen stärkerer Umverteilung dort. Teilweise strickte die Linkspartei in Landesparlamenten und -regierungen sogar aktiv an Privatisierungen oder Politiken zur Stärkung des deutschen Wirtschaftsstandorts mit. Die Lösung der Krise linker Wirtschaftspolitik kann augenscheinlich nicht darin bestehen, einfach eine noch »bessere« bürgerliche Ökonomie auszuarbeiten – sonst handelt es sich nicht um sozialistische, sondern sozialdemokratische Politik, die erfolglos versucht, die Verwerfungen der kapitalistischen Akkumulation abzumildern.

Aber auch die gesellschaftliche Linke, die nicht in Parteien organisiert ist, verharrt in der Anklage dessen, wogegen sie kämpft und was abgeschafft werden muss, anstatt sich gemeinsam vorzustellen, was an die Stelle des Kapitalismus treten könnte. Es ist der Nachhall des weit verbreiteten »Bilderverbots« in der kritischen Sozialwissenschaft, also des Dogmas, keine utopischen Gegenbilder zum Kapitalismus zu zeichnen. Dies hat nicht nur verhindert, gemeinsam konkrete Utopien zu entwickeln, sondern auch eine Orientierungs- und Strategielosigkeit in Bewegungen und Kämpfen nach sich gezogen. Ein überzeugendes sozialistisches Wirtschaftskonzept, das die gesellschaftliche Linke in einen klaren Antagonismus zu den herrschenden Verhältnissen stellt und über den Kapitalismus hinausweist, fehlt also. Wir glauben, dass die Kombination von Vergesellschaftung und demokratischer Planung den Kompass für ein antikapitalistisches Gegenprojekt und damit für eine sozialistische Ökonomie liefern kann. Die Zeit dafür ist reif.

Ein zeitgemäßes Verständnis von Wirtschaftsplanung müsste diese konkrete Zukunftsvision mit Antworten darauf verbinden, wie und warum sich das alltägliche Leben der heterogenen Arbeiter*innenklasse dadurch verbessern würde: ihre Arbeitsbedingungen, ihre Gesundheits-, Wohnungs- und Energieversorgung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc. Es geht um ein linkes Verständnis von Bedürfnissen und Bedürfnisbefriedigung, das nicht nur auf die Warenproduktion fokussiert und das planetare Grenzen anerkennt.

Sports

EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele

Rückschlag für den Klimaschutz

Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.

Tricksereien bei Klimaprojekten

Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.

Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab

Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.

Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.

Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.

Sports

Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?

Sports

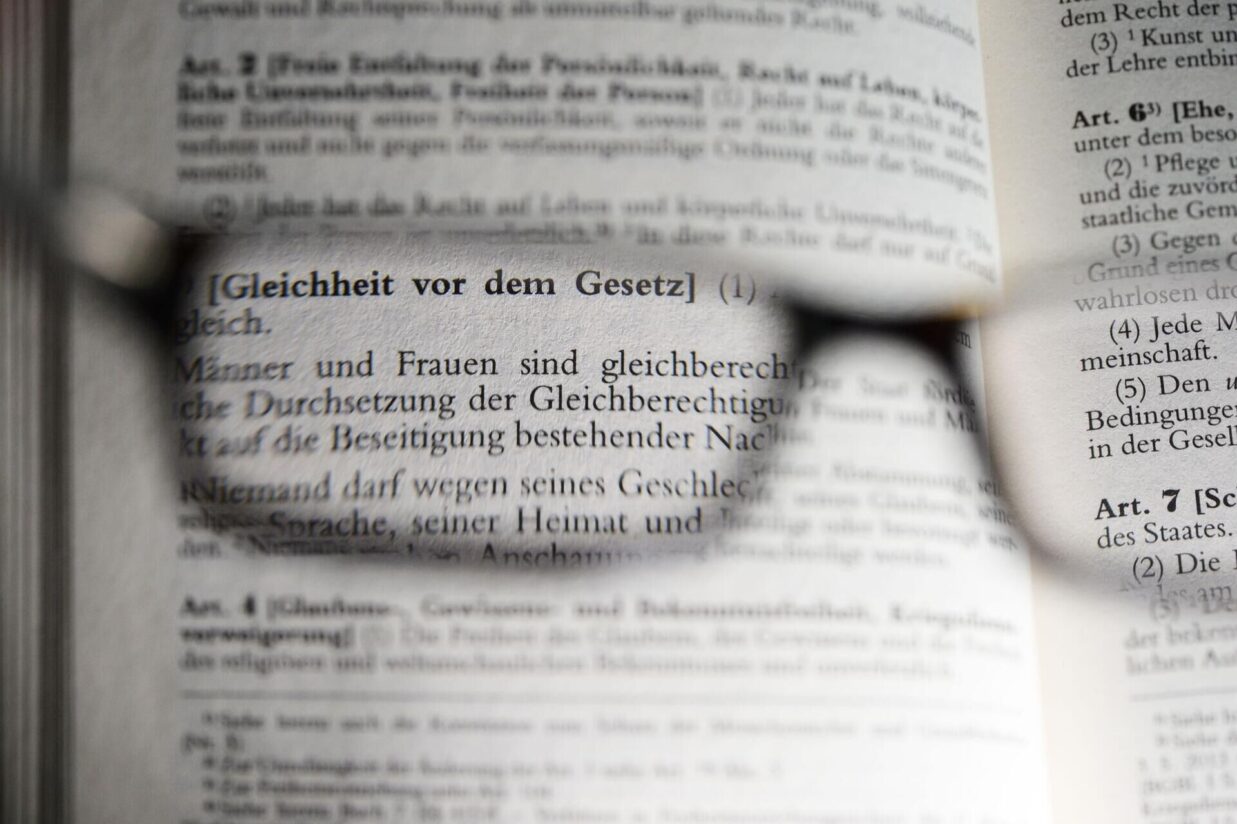

NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen

Lesezeit

Verfasst von:

dpa

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.

Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.

NRW will vorangehen

Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.

Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.

Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.

Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden

Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.

Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.

Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.

-

Business9 months ago

Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access

-

Tech9 months ago

Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog

-

Entertainment6 months ago

Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality

-

Fashion4 months ago

Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025

-

Fashion9 months ago

Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!