Sports

Heim & Welt – »Schafft ein, zwei, viele Reformbühnen!«

So schick sind die Zwanzigerjahre: Die Reformbühne mit ihren aktuellen Mitgliedern Falko Hennig, Ahne, Frank Sorge, Susanne M. Riedel, Heiko Werning und Spider (v.l.n.r.)

Foto: Reformbühne

Wer hat den Namen erfunden? Weiß man das noch?

Ahne: Bov Bjerg, wenn mich nicht alles täuscht.

Susanne M. Riedel: Das Gerücht habe ich auch schon mal gehört. Aber ich habe diesen Namen noch nie verstanden.

Ahne: Kritik daran gab es schon zur ersten Veranstaltung.

Heiko Werning: Reformbühne, weil es eine Abspaltung von einer anderen Lesebühne war: von Dr. Seltsams Frühschoppen. Die Kombination mit »Heim und Welt« sollte ironisch sein.

Ahne: Das war der Titel einer westdeutschen Frauenzeitschrift, die es nicht mehr gibt.

War das eine Abspaltung aus politischen, persönlichen aus terminlichen Gründen?

Ahne: Von uns war ja damals keiner dabei. Ich glaube, eher persönliche Gründe.

Werning: Ein bisschen auch künstlerische, weil die Reformbühne von Anfang an mit wöchentlich neuen Programmen eingestiegen ist, während der Frühschoppen schon damals ein monatliches Programm hatte. So gesehen war es die erste Lesebühne mit einem wöchentlich wechselnden Programm.

Interview

Die Reformbühne Heim & Welt ist neben dem Frühschoppen Berlin älteste Lesebühne. Sie feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag mit einer Jubiläumsparty (am Freitag in der Ufa-Fabrik), einem Jubiläumsbuch (»Schnauze« im Satyr-Verlag) und mit diesem Interview im »nd« mit drei Mitgliedern: Ahne wurde 1968 in Berlin-Buch geboren und ist seit 1995, fast von von Beginn an, bei der Reformbühne. Aktuelle Veröffentlichungen: »Wie ich einmal lebte« (2023), »Reinhard Lauck: einer von uns« (2024). Susanne M. Riedel, wurde 1971 in Berlin-Steglitz geboren, sie ist seit 2020 dabei und auch Mitglied des Frühschoppens. Von ihr erschien 2024 »Lebensmitteallergie. Mein Leben in Autokorrektur«. Heiko Werning wurde 1970 in Münster geboren und ist seit 2005 dabei, außerdem ist er bei den Brauseboys. Zuletzt war er Mitherausgeber von »Sind Antisemitisten anwesend? Satiren, Geschichten und Cartoons gegen Judenhass« (2024).

Wie viele Lesebühnen gibt es heute in der Stadt?

Ahne: Ich würde sagen zehn bis zwölf.

Werning: Und natürlich noch ganz viele Bühnen, auf denen Leute Texte vorlesen. Es gibt ja auch diese, sagen wir mal, Literatur-Literatur-Lesebühnen, wo ernstere oder besinnlichere Prosa und Lyrik vortragen werden. Während es bei uns einen im weitesten Sinne humoristischen Schwerpunkt gibt – bei aller Formenvielfalt.

Die klassische Spaltung in »U« wie »Unterhaltungskultur« und »E« wie »ernste Kultur«?

Werning: Wenn man so möchte.

Ahne: Nee, genau andersherum. Ich lehne diese Spaltung ab. Es gibt nichts Ernsteres als den Humor.

In »Schnauze«, dem neuen Sammelband zum 30-jährigen Jubiläum, schreibt Falko Hennig: Bei der guten Lesebühne würde man danach tanzen, mindestens eine halbe Stunde lang.

Riedel: Das fordert auch Kirsten Fuchs nach fast allen Vorstellungen.

Werning: Das gab es auch schon früher bei den Surfpoeten. Und auch bei der Reformbühne. Das war ja früher Markenkern.

Ahne: Bei uns wurde früher im Kaffee Burger danach immer getanzt. Und bei den Surfpoeten sogar zwischen den Texten. Da war ja Lt. Surf als DJ festes Ensemblemitglied. Der auch für den Namen zuständig war. Wir anderen kannten den Begriff Surf vorher gar nicht als Musikrichtung.

Wo hat die Reformbühne angefangen?

Ahne: Im Schokoladen 1995, Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen. Aber nach ein paar Wochen haben sie gemerkt: Okay, nachmittags ist nicht so die richtige Zeit, um zu saufen. Dann wurde der Beginn auf abends verlegt. 20.15 Uhr ging es los. Immer nach der »Tagesschau«, die vorher auf so einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher lief.

Werning: Und seitdem jeden Sonntag, ohne Unterbrechung.

So schick waren die Neunzigerjahre: Die Reformbühne mit ihren damaligen Mitgliedern Daniela Böhle, Wladimir Kaminer, Bov Bjerg, Ahne, Jürgen Witte, Jakob Hein, Falko Hennig, Michael Stein (v.l.n.r.)

Foto: Reformbühne

Haben alle immer einen neuen Text? Oder wird auch mal ein alter eingeschmuggelt?

Werning: Kaum. Ahne ist total stringent. Der hat fast jede Woche zwei neue Texte.

Riedel: Er ist der Konsequenteste von allen.

Werning: Susanne und ich sind da etwas pragmatischer.

Riedel: Manchmal merken wir wir beim Lesen, so mitten im Text, das es ein alter ist.

Ahne: Ich merke es nie. Aber trotzdem bin ich dafür, das jeder zwei neue Texte liest.

Und die dürfen nicht länger als zehn Minuten sein?

Ahne: Kürzer.

Gibt es da eine Maßgabe?

Riedel: Fünf bis sieben Minuten.

Ahne: Es gibt auch manchmal Anmoderationen, die dauern. Selbstkritisch muss ich das mal ansprechen. Und die sind natürlich auch immer das Beste.

Riedel: Man sagt, manche Leute kommen nur wegen der guten Moderation.

Die erste Lesebühne war 1988/89 die Höhnende Wochenschau. Das sollte eine gesprochene Tageszeitung sein, nachdem man sich mit der »Taz« verkracht hatte. Weil man das gesprochene Wort weder verbieten noch zurücknehmen kann.

Ahne: Das spielt bei der Reformbühne auch eine große Rolle. Das sind sehr häufig aktuelle Texte, die oft auch nur einmal gelesen werden können.

Werning: Es gibt zwei Abspaltungen von der Höhnenden Wochenschau, die diese gesamte Szene speisen: Einerseits die Abspaltung von Wiglaf Droste und Michael Stein, die dann das Benno-Ohnesorg-Theater machten und eher polemische Texte lasen. Und auf der anderen Seite die Abspaltung, aus der der Frühschoppen wurde, mit Leuten aus dem Westberliner Unistreik 1989, die eher literarische und lustige Texte schreiben wollten.

Ahne: Und es gab noch eine dritte Quelle: die Leute aus dem Osten, die eher einen proletarischen Hintergrund hatten. Ich glaube, diese Vermischung aus proletarisch und studentisch war dann auch das Entscheidende. Mit der Reformbühne ging es los, aber dann kamen auch LSD, Liebe statt Drogen, und die Chaussee der Enthusiasten. Alles in Ostberlin.

Werning: Deshalb wurde es ja eine Weile auch als Ostveranstaltung wahrgenommen. Es gab damals einen »Spiegel«-Artikel von Matthias Matussek und Henryk M. Broder, der das so erklärte.

Ahne: Bei jedem Interview haben wir versucht, das zu revidieren, immer wieder gesagt: Nein, die Wurzeln liegen ausschließlich in Westberlin, und das sind zu Anfang ausschließlich Westleute gewesen. Aber das wurde einfach weggestrichen. Die Reformbühne war immer halb West, halb Ost.

Konnten die Lesebühnen deshalb nur in Berlin erfunden werden? Oder wäre das in Detmold oder Oranienburg auch gegangen?

Ahne: Berlin war dadurch begünstigt, weil hier das Aufeinandertreffen von Ost und West sehr direkt war. Die im Westen wollten nicht zum Militär, die im Osten wollten raus aus der Provinz. Es gab damals den Ruf: »Schafft ein, zwei, viele Reformbühnen!« Und dann gab es auf einmal auch eine in München, und heute haben auch Kleinstädte wie Angermünde eine Lesebühne.

Riedel: Ich empfinde immer noch einen großen Unterschied zwischen dem Ton der Berliner Lesebühnen und dem der anderen Städte, wir sind da ja öfter zu Gast. Wir haben mehr den Hang zum Gewagten und nehmen auch Publikumsprovokation in Kauf.

Wird bei den anderen Lesebühnen auch gesungen?

Ahne: Ja, eigentlich ist das Konzept überall genauso. Also zumindest bei den Lesebühnen, die wir kennen.

Riedel: Aber so, wie du zum Beispiel singst, das kenne ich sonst nicht. A cappella ins Mikro und voll auf die Zwölf. Das finde ich schon sehr besonders.

Werning: Ich glaube, das meinte Susanne mit »gewagter«.

Wäre die Reformbühne eine Rockband, würden Sie, die Sie alle um die 50 sind, wahrscheinlich erzählen: »Zu uns kommen die Leute mit ihren erwachsenen Kindern, und die bringen ihre Kinder mit, also drei Generationen.«

Riedel: Ich dachte, jetzt kommt so so was wie: »Die Drogen werden weniger.« Aber dass Kinder kommen, das haben wir eher nicht.

Ahne: Höchstens die eigenen Kinder.

Werning: Na ja, die eigene Kohorte, plus, minus und immer mal andere – aber im Schnitt, würde ich schon sagen, die Alterskameraden. Das hat auch damit zu tun, dass unsere Texte alltags- und altersgeprägt sind. Das interessiert 20-Jährige nicht zwingend. Wir schreiben nicht über Youtube-Stars oder Influencer, die wir im Regelfall eh nicht kennen.

Riedel: Ein Teil, der jungen an Literatur interessierten Leute ist mit Sicherheit an die Poetry-Slam-Szene verloren gegangen. Ab und zu verirren sie sich zu uns, und manchmal kommen sie ja sogar wieder. Es gibt Hoffnung, aber es ist eben doch eher vereinzelt.

Ahne: Es gibt mittlerweile Unterschiede im Humor. Die jüngeren Generationen sind manchmal etwas empfindlicher. Ich bin mal bei so einem Schreibworkshop aufgetreten vor 15- bis 25-Jährigen. Und die haben uns danach ganz ernsthaft gefragt, warum wir in unseren Texten immer irgendwelche Leute verletzen müssen. Das war uns gar nicht bewusst. Ich habe sie dann hinterher gefragt, ob sie denn meinen, sollten sie selber mal diese Laufbahn einschlagen und schreiben, verhindern zu können, mit lustigen Texten jemanden zu verletzen. Und die haben dann geantwortet: Ja, sie würden sich Mühe geben, nie jemanden zu verletzen. Das fand ich eine ganz schöne Horrorvorstellung.

Werning: Trotz Böhmermann habe ich den Eindruck, dass das Verständnispotenzial für Ironie sinkt. Und man wird mitunter komplett anders verstanden. Vielleicht ist die Gesellschaft trauriger geworden?

Ahne: Anstrengender auf jeden Fall. In der Welt der Emojis ist es so, dass man immer irgendwie so einen Lach-Smiley hinter irgendwas setzen muss. Ansonsten wird man nicht mehr verstanden.

Riedel: Vielleicht müssten wir eine Triggerwarnung in die Anmoderation einbauen?

Gibt es denn auch explizit traurige Texte? Ist das auch erlaubt?

Werning: Ist gar nicht so selten. Das Spektrum ist breit.

Ahne: Das war ja eigentlich bei Lesebühnen immer so, dass es keinerlei Grenzen gibt, höchstens zeitliche. Es wurde bei uns auch schon Trompete gespielt, und dazu hat ein Hund getanzt. Oder es wurde auf der Bühne gekocht.

Was denn?

Ahne: Bockwurst.

Werning: Ich hab mal auf der Bühne Spinat-Ricotta-Bällchen gemacht.

Ahne: Alles Mögliche ist erlaubt, auch traurige Texte können unterhalten. Und Unterhaltung ist für mich das Gegenteil von langweilig.

Aus diesem Ansatz der Lesebühne haben sich neue Formate entwickelt. In den Nullerjahren waren es die Blogs und in den Zehnerjahren die Influencer. Die wollen alle nicht langweilen, weil man sie sonst nicht ernst nimmt.

Ahne: Wenn wir jetzt alle sehr viel jünger gewesen wären, wären wir wahrscheinlich auch in diese Richtung mitgegangen. Das einzige Blöde daran ist nur, dass das ja doch meistens vereinzelte Leute sind. Da fehlt der soziale Charakter, den eine Lesebühne auch hat. Wir sind ja nicht nur der Kunst wegen auf der Bühne, sondern verstehen uns auch ansonsten gut.

Riedel: Es gibt schon ein gewisses Herdengefühl.

Ahne: Und persönliche Gespräche mit Publikum.

Hat sich denn über die 30 Jahre die Dramaturgie verändert?

Werning: Man weiß jetzt besser, wie die ganzen Sachen funktionieren. Anfänglich war vielleicht ein bisschen eckiger. Und auch mit mehr Leerlauf.

Ahne: Die Disziplin unter den Mitwirkenden ist deutlich besser geworden. Wir haben ja früher auf der Bühne gesessen und uns lautstark unterhalten, während jemand vorgelesen hat. Es wurde viel mehr gesoffen. Und auch andere Drogen konsumiert. Es war anarchischer: Ich dachte beispielsweise: Scheißegal, ich schaff auch noch eine Stunde vorher einen Text zu schreiben. Das würde ich mir heute nicht mehr zutrauen. Es kam öfter mal vor, dass jemand beschimpft wurde. Es war allgemein ein wesentlich höherer Lautstärkepegel. Wenn heute irgendwo jemand dazwischenquatscht, dann stört einen das wesentlich mehr.

Werning: Schon wenn die Tür aufgeht.

Ahne: Wir haben Gästebücher. Wenn da irgendjemand mal was Kritisches reinschreibt, wird sich gleich aufgeregt. Das ist ein diametraler Unterschied zu den Anfangsjahren. Da standen die Leute in Schlangen an. Aber in den Gästebüchern gab es fast nur Beschimpfungen übelster Art: »Heute war es wieder so ultralangweilig«, »Alles scheiße und zum Kotzen«.

Riedel: Die wussten damals auch noch nicht, dass man nicht verletzen soll.

Wie kommt man zur Reformbühne?

Riedel: Eher zufällig. Eine Freundin von mir hatte mich angemeldet zu etwas, von dem sie dachte, es sei ein Literaturzirkel. Das stellte sich dann als eine Art Poetry Slam heraus. Da habe ich das erste Mal etwas von mir vorgelesen. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich danach nie wieder was anderes tun wollte.

Werning: Ich hab Schülerzeitung gemacht und dann Unizeitung. Zuerst saß ich bei den Lesebühnen im Publikum, auch bei Droste und Stein. Dann hab ich angefangen, Lieder zu schreiben. Diese Bühnen waren für mich die erste Gelegenheit, Songs vor Publikum zu spielen. Die ersten drei, vier Jahre habe ich nur Songs gemacht. Und erst dann Texte.

Ahne: Wir haben Heiko extra wegen der Songs geholt, und dann hat er angefangen, keine Songs mehr zu singen.

Werning: Dann habe ich gemerkt, dass Schreiben viel einfacher ist.

Ahne: Ich hab schon immer geschrieben. Falko Hennig hat mich 1995, drei Wochen nachdem die Reformbühne sich gegründet hat, gefragt, ob ich nicht mal mitkommen will. Ich würde doch so ein bisschen Texte schreiben. Dann sind wir da im Schokoladen aufgetreten – und seitdem war ich fest dabei.

Einen Roman möchten Sie nicht schreiben?

Werning: Ich habe es weder versucht, noch wollte ich es versuchen. Vielleicht später mal.

Riedel: Ich habe es vor, habe es noch nicht gemacht. Ahne hat es hinter sich.

Ahne: Da habe ich auch gemerkt, dass das für mich nichts ist. Aber ich finde nicht, dass eine Kurzgeschichte weniger wert ist als ein Roman. Man kann einen guten Popsong schreiben und man kann eine gute Oper schreiben. Deswegen ist das eine nicht mehr wert als das andere. Und wir sind eben, denke ich, eher bei den Kurzgeschichten.

Gab es schon mal den Fall, dass jemand aus der Reformbühne gefeuert wurde?

Ahne: Nein, es gilt immer noch das Prinzip: Aus der Reformbühne stirbt man raus.

Jubiläumsfeier: »30 Jahre Reformbühne – Die große Jubiläumssause«. Mit Horst Evers, Fil, Kirsten Fuchs, Ella Carina Werner, Doc Schoko und anderen. 20.6., 18.30 Uhr, Ufa-Fabrik, Viktoriastr. 10-18, Berlin.

Jubiläumsbuch: Reformbühne Heim & Welt (Hg.): Schnauze. Die besten Texte der Literaturgeschichte. Satyr-Verlag, 200 S., br., 16 €

Sports

EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele

Rückschlag für den Klimaschutz

Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.

Tricksereien bei Klimaprojekten

Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.

Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab

Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.

Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.

Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.

Sports

Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?

Sports

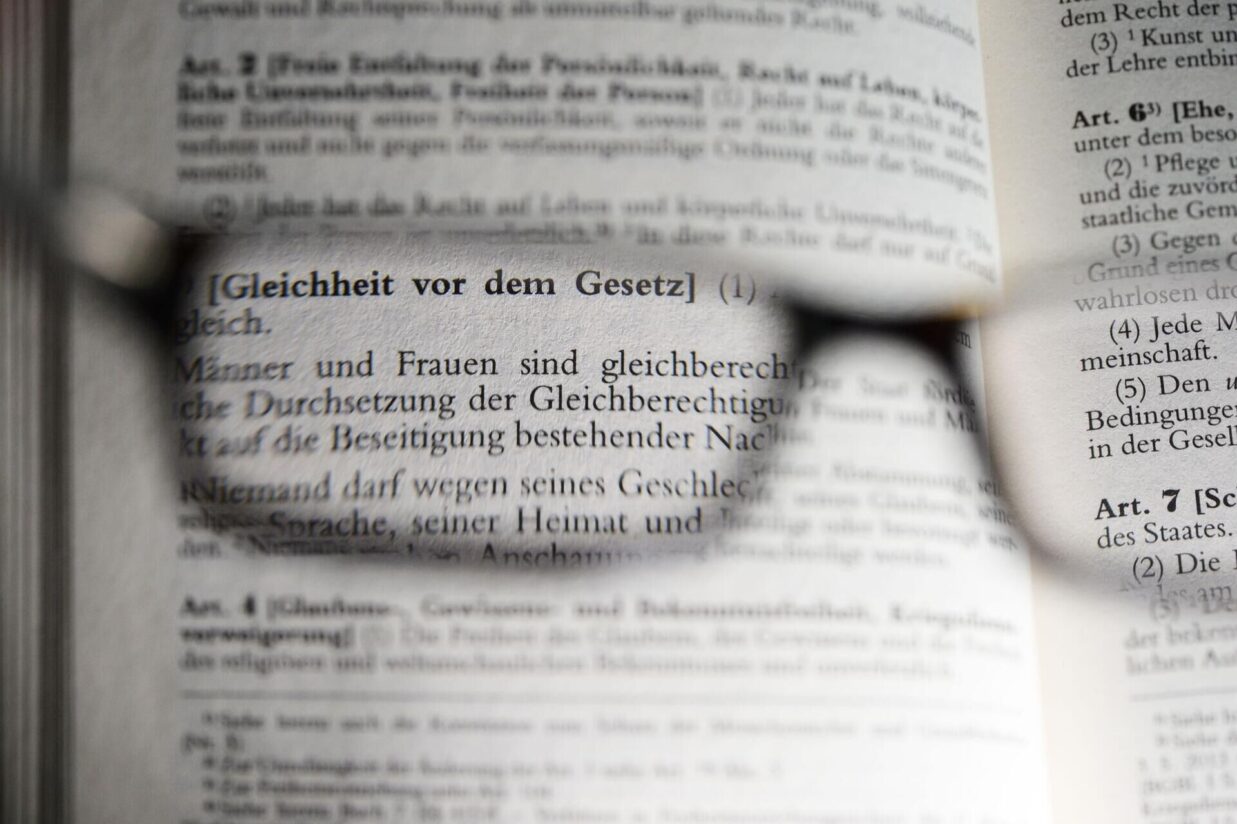

NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen

Lesezeit

Verfasst von:

dpa

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.

Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.

NRW will vorangehen

Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.

Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.

Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.

Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden

Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.

Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.

Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.

-

Business9 months ago

Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access

-

Tech9 months ago

Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog

-

Entertainment6 months ago

Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality

-

Fashion4 months ago

Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025

-

Fashion9 months ago

Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!