Sports

Landwirtschaft – Brasilien: Forschen gegen die Orangenpest

Die sogenannte Orangenpest breitet sich weltweit aus und macht die Früchte ungenießbar.

Foto: imago/Dreamstime

Glaucio Antonio Davaglio ist zufrieden mit der Zitrusernte in diesem Jahr. Es ist Anfang August, die Unterkunft für die Erntearbeiter mit überdachter Außenküche, Wasserspender und Kühlschrank ist wieder frei. Hinter den beiden Hallen, in denen Traktoren und anderes schweres Gerät, aber auch die Bio-Düngemitteltanks stehen, funkeln auf einer Länge von mehr als 30 Metern Kollektoren in der Sonne. Dahinter beginnt die Plantage mit den langen Reihen von Orangen, ein paar Limonen- und Grapefruitbäumen.

»Unsere Ernte in diesem Jahr war deutlich besser als im letzten Jahr. Wir haben knapp 20 Prozent mehr geerntet, weil wir weniger Wasserprobleme hatten, allerdings mehr Probleme mit Schädlingen«, berichtet der stämmige Mann von Ende 40. Knapp 40 Hektar hat die Fazenda Araras, die er in dritter Generation managt.

»Wir produzieren in erster Linie für den lokalen Markt. Nur der Überschuss geht an eine der umliegenden Saftfabriken«, erklärt Davaglio. Sein Familienbetrieb ist nur ein kleiner Fisch auf dem brasilianischen Zitrusmarkt, auf dem Plantagen mit mehr als 1000 Hektar Fläche keine Seltenheit sind. Doch wenn es um Schädlinge geht, sind die Probleme die gleichen, und wie zum Beweis deutet Davaglio auf einen Orangenbaum, an dessen Ästen sich die Blätter eingerollt haben und kleine, vertrocknete orangefarbene Früchte im sanften Wind baumeln. Unter dem Baum liegen Dutzende von Orangen, teilweise gelb-orange, teilweise auch dunkler, und in der nächsten Reihe hängen fast schwarze Früchte klein und verhärmt an den Zweigen. Davaglio zieht die Stirn in Falten. »Alle diese verfärbten Früchte sind ungenießbar, deutlich kleiner als normal – und bitter.«

Davaglio weiß genau, dass er den Baum und ein paar weitere in der Reihe demnächst herausreißen wird, denn gegen »Citrus Greening« ist bisher kein Kraut gewachsen. »10 bis 20 Prozent Ernteausfall werde ich in diesem Jahr haben«, schätzt er. »Wir versuchen die Bäume zu stärken, mit Kompost und Biodünger – viel mehr fällt uns nicht ein. Wir warten auf neue Studien, Hilfe von Fundecitrus, dem Fonds zur Verteidigung der Zitruskultur«, sagt Davaglio und zuckt hilflos mit den Schultern.

Im Zentrum der Safthersteller

Fundecitrus ist eine 1977 von Orangenproduzenten und der die Früchte verarbeitenden Industrie gegründete Einrichtung. Ihr Ziel ist es, den Anbau von Zitrusfrüchten zu fördern. »Dafür forschen wir rund um die Krankheiten und Schädlinge, die den Bauern zu schaffen machen«, sagt Fundecitrus-Geschäftsführer Antonio Juliano Ayres und fährt fort: »Aber wir wollen den Anbau auch nachhaltiger machen, Kulturlandschaften rund um die Orange schützen, die Arbeitsrechte auf den Plantagen besser wahren.«

Die Organisation hat ihren Sitz in der Stadt Araraquara im Bundesstaat São Paulo. Hier liegt das Hauptanbaugebiet von Zitrusfrüchten, und in der 250 000-Seelen-Stadt hat Cutrale, der größte Saftkonzern des Landes seine Zentrale. Cutrale, aber auch die anderen beiden Saftunternehmen Citrosuco und die Louis Dreyfus Juice Company fördern die Forschung bei Fundecitrus.

Kein Wunder, denn Orangen werden auf mindestens 575 000 Hektar in Brasilien angebaut. Das Land ist der größte Saftexporteur weltweit: Als Konzentrat wird der Saft en gros über den Hafen von Santos verschifft. Mindestens zwei Milliarden US-Dollar bringt der Export des Fruchtsaftes der brasilianischen Wirtschaft, mehr als 200 000 direkte Jobs hängen allein im Bundesstaat São Paulo, wo sich der Zitrusgürtel Brasiliens befindet, an der Orange.

Genau deshalb ist die Arbeit von Elaine Cristina Martins, Leiterin des weitläufigen Labortrakts von Fundecitrus, extrem wichtig. Auf ihrem Schreibtisch liegen in Petrischalen Blätter von Orangenbäumen, die Anzeichen aufweisen, dass das Bakterium bereits aktiv ist. »Fleckig werden die Blätter, wenn sich das Bakterium breitmacht, dann bleiben die Früchte klein, sind unregelmäßig geformt und werden bitter«, erklärt Martins anhand von Fotos, die im Büro an der Wand hängen.

Fast die Hälfte der Bäume befallen

Übertragen wird das Bakterium vom Zitrusblattfloh. Es heißt Candidatus Liberibacter spp und sorgt dafür, dass die Nährstoffleitbahnen der Pflanze peu à peu blockiert werden – innerhalb von drei bis spätestens fünf Jahren stirbt der Orangenbaum. Für die Anbau-Betriebe ein herber Verlust, schließlich dauert es rund fünf Jahre, bis aus einem Setzling von 60 bis 80 Zentimetern ein Baum geworden ist, der Früchte trägt.

Zehn Jahre produziert ein Orangenbaum in aller Regel, dann wird er ausgetauscht. Doch dieser Rhythmus könnte sich laut der neuesten Daten von Fundecitrus ändern. Demnach sind derzeit rund 47,6 Prozent der Bäume im Zitrusgürtel von São Paulo und im benachbarten Triangulo Mineiro vom Bakterium Candidatus Liberibacter spp befallen.

»Alle diese verfärbten Früchte sind ungenießbar, deutlich kleiner als normal – und bitter.«

Glaucio Antonio Davaglio Orangenbauer

Folgerichtig steht die Fazenda Araras mit ihrer Quote von 10 bis 20 Prozent infizierten Bäumen noch gut da. Derzeit empfehlen Martins und ihr Team, die auch vor Ort beraten, den Bauern, bei Neuanpflanzungen genau darauf zu achten, dass es einen Puffer in Form von Zuckerrohr-, Mais- oder anderen Feldern zum Nachbarn gibt und dass auf Böden gepflanzt wird, wo zuvor keine Orangenbäume standen.

Zudem experimentiert Martins derzeit mit Orangensorten aus Australien, wo es bisher kein Citrus Greening gibt. Ihren Ursprung hat die Orangenpest, wie sie auch genannt wird, weil die Orangen in der letzten Etappe oft schwarz am Baum hängen, in China. Dort kommt die Orange her, eine Kreuzung aus Mandarine und Pampelmuse, und von dort trat die Kreuzung ihren Siegeszug rund um die Welt an. In Europa sind Spanien und Italien die wichtigen Produzenten; weltweit ist Brasilien die Nummer eins vor Indien, China, Mexiko, Ägypten und den USA.

Blattflöhe kamen 2004 nach Amerika

2004 haben die Blattflöhe aus Südostasien den Sprung nach Brasilien und von dort 2005 in den Süden der USA geschafft. Dort hat Citrus Greening die Produktion genauso wie im warmen Kuba einbrechen lassen. Mehr als 80 Prozent der Plantagen sollen befallen sein – und ein wirksames Mittel gegen Candidatus Liberibacter spp gibt es bisher nicht.

In den Laboratorien von Fundecitrus wird daran geforscht und der internationale Austausch gesucht, so Geschäftsführer Ayres. »Wir haben hier immer wieder Wissenschaftler aus anderen Ländern, die unsere Ansätze befruchten – internationaler Austausch ist wichtig«, meint er. Seine Familie kommt zwar nicht aus dem Orangenanbau, liefert aber Setzlinge an Klein- wie Großbauern. Widerstandsfähige, ertragreiche Sorten sind in der aktuellen Situation extrem gefragt, weiß Ayres und deutet in einem der Gewächshäuser auf Setzlinge, die aus Saatgut aus Australien stammen. Die Experten von Fundecitrus tendieren derzeit außerdem zu der Empfehlung, die Pflanzen früher auszutauschen. »Je älter die Pflanze, so anfälliger ist sie«, erklärt Laborleiterin Martins.

Eindrücke, die auch Glaucio Antonio Davaglio von der Fazenda Arara teilt. »Wir tauschen die Orangenbäume derzeit etwa alle acht Jahre aus und greifen auf Erfahrungen aus den Jahren 2005, 2006 und 2007 zurück, wo wir zwischenzeitlich die Plantage komplett gerodet hatten und auf Zuckerrohr ausgewichen waren«, erinnert er sich. Ganz so schlimm wird es kaum werden, glaubt Davaglio, aber der Klimawandel mit unkalkulierbaren Niederschlägen und extremer Trockenheit setzt den Pflanzen zu und macht sie auch anfälliger für das Bakterium.

Bislang helfen nur Insektizide

Dessen Überträgern, den Blattflöhen, die obendrein flugfähig sind, rücken Bauern wie Davaglio mit Insektiziden zu Leibe. Sechsmal pro Jahr, teilweise auch öfter, wird gesprüht. Allerdings sind die Experten vom Fundecitrus davon nicht mehr restlos überzeugt und setzen auch Fressfeinde wie Schlupfwespen gegen andere Schädlinge des Orangenbaums ein.

nd.DieWoche – unser wöchentlicher Newsletter

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

»Beim Citrus Greening fehlen uns noch die Alternativen. Daher gibt es durchaus Unternehmen, die ausweichen und Plantagen in benachbarte oder weiter entfernte Bundesstaaten verlagern – wie Mato Grosso do Sul oder Pará«, berichtet Davaglio. In beiden Bundesstaaten produzieren die ersten großen Plantagen, während in Regionen wie Bebedoura, nahe der Fazenda von Glaucio Antonio Davaglio, der Zuckerrohranbau zunimmt. Der hohe Befall mit Citrus Greening in der Region ist dafür mitverantwortlich.

Für Familie Davaglio ist der Umstieg keine Option. Der 19-jährige Sohn hat gerade das Studium als Agronom begonnen und plant, die Fazenda Arara in ein paar Jahren zu übernehmen. »Bis dahin sollten wir Citrus Greening endlich im Griff haben«, erklärt Vater Davaglio, steigt auf den Traktor und verabschiedet sich. Er will ein paar der kranken Bäume beseitigen und durch neue Setzlinge ersetzen. Die stehen bereits im Schatten der Maschinenhalle und könnten morgen bereits gepflanzt werden.

Sports

EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele

Rückschlag für den Klimaschutz

Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.

Tricksereien bei Klimaprojekten

Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.

Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab

Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.

Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.

Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.

Sports

Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?

Sports

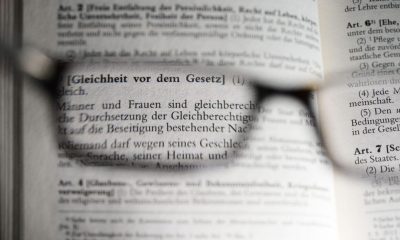

NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen

Lesezeit

Verfasst von:

dpa

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.

Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.

NRW will vorangehen

Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.

Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.

Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.

Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden

Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.

Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.

Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.

-

Business9 months ago

Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access

-

Tech9 months ago

Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog

-

Entertainment6 months ago

Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality

-

Fashion4 months ago

Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025

-

Fashion9 months ago

Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!