Sports

Asylpolitik – CDU paktiert mit AfD: Dammbruch im Bundestag

Die Opfer der Messerattacke von Aschaffenburg werden von der Mehrheit der Bundestagsparteien für ihre Abschottungspolitik missbraucht.

Foto: dpa/Daniel Vogl

Viele Redner, unter ihnen auch Kanzler Olaf Scholz (SPD), Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und FDP-Chef Christian Lindner, sprachen am Mittwoch im Bundestag von einem historischen Moment. Der Grund: Erstmals nahmen CDU und CSU sowie die FDP es sehenden Auges hin, eine Mehrheit für Anträge zur Verschärfung des Asylrechts mit Hilfe der AfD zu bekommen. Und zumindest bei einem von zwei am Mittwoch von der CDU-CSU-Fraktion eingereichten Entschließungsanträgen kam es zur Allianz mit der extremen Rechten.

Dieser Antrag, der symbolische Bedeutung, aber rechtlich nicht bindend ist, entsprach dem »Fünf-Punkte-Plan« von Merz mit »umfassenden Maßnahmen zur Beendigung der illegalen Migration, zur Sicherung der deutschen Grenzen und zur konsequenten Abschiebung vollziehbar ausreisepflichtiger Personen, insbesondere von Straftätern und Gefährdern«. Gefordert werden dauerhafte Kontrollen an allen deutschen Grenzen, die pauschale Inhaftierung Ausreisepflichtiger und die Inhaftierung und schnelle Abschiebung von ausländischen »Straftätern und Gefährdern«. All dies erhielt eine knappe Mehrheit von 348 Stimmen. 345 Abgeordnete votierten dagegen. Zehn Parlamentarier enthielten sich, davon 8 BSW-Abgeordnete. Das heißt: Sie hätten mit einem Nein den CDU-Antrag scheitern lassen können.

Der zweite Unionsantrag scheiterte dagegen. Er bekam 190 Ja-Stimmen, 509 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. In der Debatte hatten sich Abgeordnete von SPD, Grünen, Linke, BSW, AfD und FDP dagegen positioniert, obwohl – mit Ausnahme der Linke-Politiker – viele von ihnen zahlreiche der darin geforderten 27 Maßnahmen »für eine Stärkung der Inneren Sicherheit« und ebenfalls zur »Beendigung der illegalen Einwanderung« befürworten.

Die 27 Punkte in diesem Antrag betrafen die Aushebelung des Datenschutzes und die Ausweitung von Ermittlungsbefugnissen für Polizeien und andere Behörden. Unter anderem wird ein »ganzheitliches Bedrohungsmanagement« vorgeschlagen, das vor allem eine engere Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden mit Psychiatrien beinhaltet. Für psychisch kranke Gewalttäter soll eine neue »Gefährderkategorie« eingeführt werden. Zugleich soll die »Stigmatisierung« psychisch Kranker ausgeschlossen werden.

Weiter werden noch härtere Strafen für Personen gefordert, die Sicherheits- und Rettungskräfte angreifen. Andere Punkte betreffen den Schutz der EU-Außengrenzen und die Begrenzung der Sozialleistungen für Ausreisepflichtige nach dem Grundsatz »Bett, Brot, Seife«.

Viele Punkte in diesem Antrag sind aber auch im sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz der Union enthalten, das schon im September in den Bundestag eingebracht wurde und über das nun am Freitag abgestimmt werden soll. Neben der AfD und der FDP kündigte auch Sahra Wagenknecht für das BSW an, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Am Freitag dürfte es damit erneut zu einer Allianz von Union, FDP, BSW und extremen Rechten kommen. Die wird dann auch konkrete Folgen haben wie den generellen Stopp der Einreise der engsten Angehörigen von Kriegsflüchtlingen, die nur einen sogenannten subsidiären Schutzstatus haben. Dies betrifft die Mehrheit der Geflüchteten aus Syrien.

Olaf Scholz verwies in seiner Regierungserklärung vor der Abstimmung auf die vielen Asylrechtsverschärfungen, die unter seiner Führung bereits durchgesetzt worden seien. »Mit einigen Maßnahmen sind wir hart an die Grenze dessen gegangen, was unsere Verfassung und das Europarecht zulassen«, räumte er dabei ein und fügte hinzu: »Über geltendes Recht hinaus kann und darf man aber nicht gehen.« Er bezog sich damit auf die Forderungen der Union, die nicht europa- und verfassungskonform seien.

Mit Blick auf Unionsvorwürfe, er komme seinen Verpflichtungen als Kanzler nicht nach, sagte Scholz: »Was dem deutschen Volk schadet, sind Scheinlösungen, die den Rechtsstaat und unsere Verfassung beschädigen, die Deutschlands Ansehen in der Welt beschädigen.« Er verwies auch auf einen Brandbrief der großen Kirchen, den diese an alle Abgeordneten des Bundestags geschickt hatten und in dem sie diese aufforderten, rechtswidrigen Vorhaben der Union nicht zuzustimmen und die Pläne vor allem nicht gemeinsam mit der AfD durchzusetzen.

Auch Scholz mahnte, Unterstützung bei AfD zu suchen, sei ein »unverzeihlicher Fehler«, zudem breche Merz damit noch im November gegebene Versprechen. Außerdem würde die Union mit pauschalen Zurückweisungen Geflüchteter und dauerhaften Grenzkontrollen »Recht brechen, so wie das bisher nur Viktor Orbán in Ungarn wagt«.

Robert Habeck appellierte fast flehentlich an die Union, ihre Vorhaben nicht mit Hilfe der AfD umzusetzen: »In der Sache folgen Sie einer Logik, Recht zu brechen, um Recht zu verändern. Wenn wir das tun, dann stellen wir uns gegen den Rechtsstaat. Das ist der steile Weg in den Abgrund.« Zugleich offerierte der Grünen-Spitzenkandidat zur Bundestagswahl am 23. Februar weitere Vorschläge zur Verbesserung der inneren Sicherheit wie den Vollzug offener Haftbefehle für insgesamt 14 000 Gewalttäter, aber auch »Gesundheitstests für alle Menschen, die zu uns kommen«.

Scholz appellierte erneut an die Union, der noch von der Ampel-Koalition auf den Weg gebrachten Umsetzung des verschärften Gemeinsamen Asylsystems (GEAS) der EU in nationales Recht und dem sogenannten Sicherheitspaket zuzustimmen, das ähnliche Maßnahmen enthält wie der zweite Entschließungsantrag der Union.

Jenseits dessen befand Scholz, alle von Ausländern in den letzten Monaten verübten Gewalttaten »hätten mit den bestehenden und von uns verschärften Gesetzen verhindert werden können«. Er bezog sich damit neben dem Messerangriff von Aschaffenburg vor einer Woche, auf den Weihnachtsmarktanschlag von Magdeburg und die Messerattacken in Solingen im August und von Mannheim Ende Mai 2024. Es gebe ein »Vollzugsdefizit«, verantwortlich seien die Bundesländer.

Unionsfraktionschef Merz ritt erwartungsgemäß eine neue Attacke auf die verbliebene Minderheitsregierung von SPD und Grünen, FDP-Chef Lindner tat es ihm gleich. Merz verwies unter anderem auf die Asylrechtsverschärfungen von 1993. Schon damals habe eine große Mehrheit im Bundestag inklusive der SPD beschlossen, dass nur noch ein Anrecht auf Asyl in Deutschland habe, wer nicht über einen sicheren Drittstaat eingereist sei. Das betreffe heute nur noch drei Prozent der Asylbewerber.

Er selbst, so Merz, müsse jetzt seinem Gewissen folgen. »Vor die Wahl gestellt, weiter zuzusehen, dass Menschen bedroht und verletzt werden, oder das Notwendige zu tun, muss ich aufrechten Ganges tun, was notwendig ist«, erklärte der Unions-Kanzlerkandidat. Die Demokratie gerate auch in Gefahr, wenn eine »gesellschaftliche und politische Minderheit«, nämlich die von SPD und Grünen, die »Radikalen als Werkzeug benutzt, um den Willen der Bevölkerung dauerhaft zu ignorieren«. Auch die Regierungsparteien hätten die Wahl, dem Gesetzentwurf der Union am Freitag zuzustimmen. Aber: »Möglicherweise wird dann auch ohne Sie das Richtige entschieden, auch wenn die Falschen zustimmen.«

Eine grundsätzliche Gegenposition zu weiteren Verschärfungen des Asylrechts vertrat am Mittwoch einzig Heidi Reichinnek, Ko-Vorsitzende der Linke-Gruppe im Bundestag. Nötig sei stattdessen eine bessere psychosoziale Betreuung für Geflüchtete und alle anderen Bürger und »mehr Integrationsangebote, vor allem durch Arbeitsmöglichkeiten«. Durch die geforderten Verschärfungen werde die Lage »nur für Migrant*innen immer unsicherer«, so Reichinnek und fragte: »Denken Sie wirklich, gegen die AfD hilft AfD-Politik?«

Christian Lindner jedenfalls machte klar, dass er davon überzeugt ist und verwies darauf, dass in Dänemark die sozialdemokratisch geführte Regierung ein äußerst rigides Asylrecht mit Elementen, wie sie die Union fordert, durchgesetzt habe, so dem Willen der Mehrheit entsprochen habe und dadurch die »extreme Rechten« wieder marginalisiert habe.

Glaubt man den Ergebnissen einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Yougov, so können sich Union, FDP, BSW und AfD bestätigt fühlen. Danach waren nur 42 Prozent der Befragten grundsätzlich gegen eine Zusammenarbeit anderer Parteien mit der AfD. 22 Prozent der Befragten sehen in einer Kooperation in einzelnen Sachfragen kein Problem, 30 Prozent gaben darüber hinaus an, dass auch eine Regierungskoalition mit der AfD möglich sein sollte.

Die Frage, ob Migranten an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden sollten, bejahten 80 Prozent der Befragten. Nur zehn Prozent halten das für falsch, weitere zehn Prozent machten keine Angabe.

Sports

EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele

Rückschlag für den Klimaschutz

Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.

Tricksereien bei Klimaprojekten

Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.

Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab

Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.

Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.

Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.

Sports

Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?

Sports

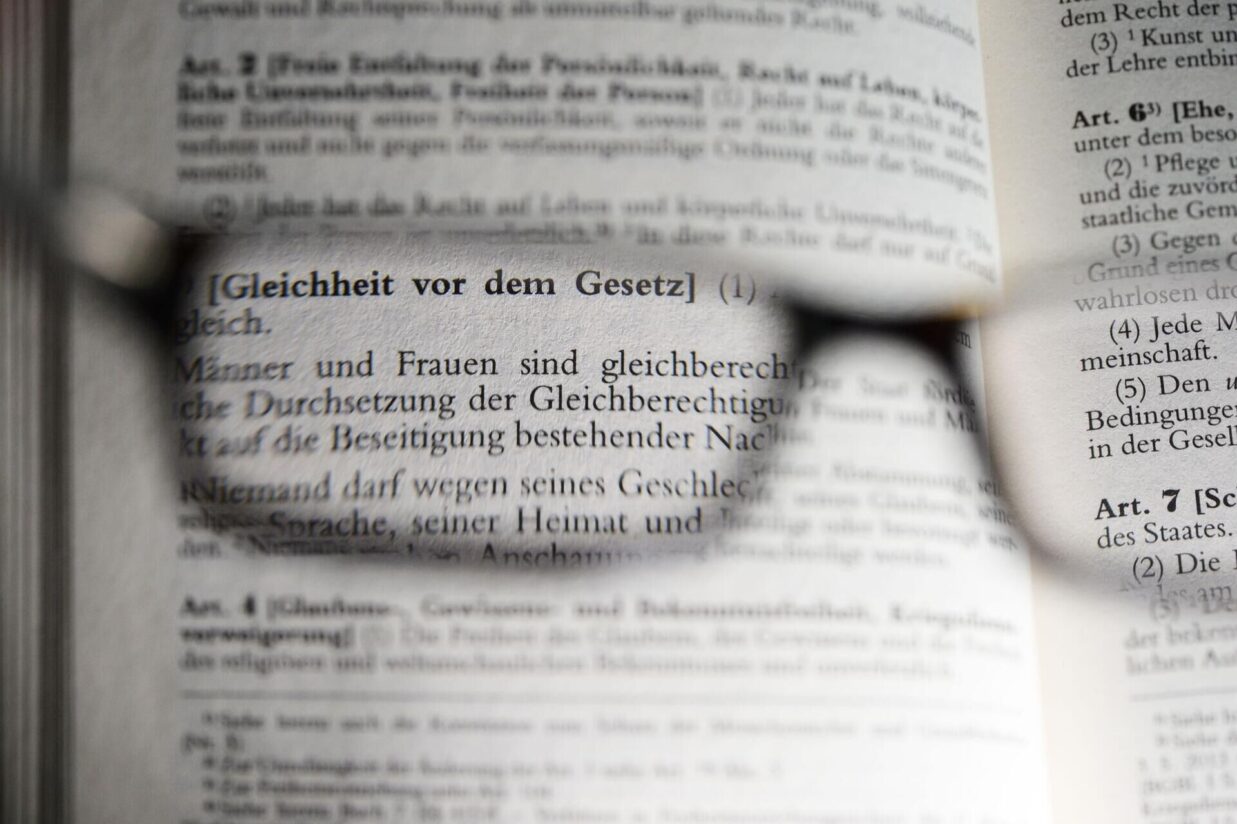

NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen

Lesezeit

Verfasst von:

dpa

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.

Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.

NRW will vorangehen

Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.

Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.

Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.

Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden

Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.

Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.

Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.

-

Business9 months ago

Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access

-

Tech9 months ago

Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog

-

Entertainment6 months ago

Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality

-

Fashion4 months ago

Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025

-

Fashion9 months ago

Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!