Sports

DDR-Museum – Faszinierende Hinterlassenschaft | nd-aktuell.de

Ein antimilitaristisches Statement an der Fassade des neuen Depots des DDR-Museums in Berlin Marzahn

Foto: Karlen Vesper

Die Hinterlassenschaft von manch Verblichenen passt in einen Schuhkarton. Was nichts über das gelebte Leben aussagt. Es kann erfüllt, reich, glücklich gewesen und/oder durch widrige Zeitumstände verpfuscht, zerstört worden sein. Die Hinterlassenschaften der DDR sind enorm, materiell wie ideell. Die ideellen leben unter den Ostdeutschen in zweiter und dritter Generation fort, lassen sich nicht in Kartons oder Schubläden verbannen, ob positive oder negative Erfahrungen, Erinnerungen oder Erzählungen. Wobei die angenehmen mit zunehmendem zeitlichem Abstand zum Abgang des »ersten Arbeiter- und Bauern-Staates auf deutschem Boden« von der geopolitischen Bühne zu überwiegen scheinen. Was natürlich ist. Unangenehme Erlebnisse verdrängt der Mensch schneller, vor allem, wenn spätere Verluste und Verletzungen als gravierender wahrgenommen werden.

Aber auch die materiellen Hinterlassenschaften des untergegangenen respektive vor 35 Jahren von der Mehrheit der Bevölkerung abgewählten Staates verstauben nicht in den Regalen musealer Einrichtungen. Sie genießen nahezu kultische Verehrung, nicht nur unter Ostdeutschen. DDR-Design und Produkte Made in GDR haben auch so manche Fans unter westdeutschen Bürgern und sogar im Ausland. Da wird auf Flohmärkten nach Amiga-Platten mit Aufnahmen von Ost-Rockbands oder den typischen bunten Plastik-Eierbechern in Hühnergestalt gestöbert. Hellerau-Möbel sind en vogue. Jugendliche ost- und westdeutscher Herkunft wohnen nicht nur wegen der geringeren Mieten lieber in der »Platte« als in einem Altneubau in den gentrifizierten Zentren der Großstädte. IFA-Fahrzeuge aus Zwickau, Eisenach und Suhl werden von ihren Besitzern liebevoll gehegt und gepflegt und die Trabi-Safaris durch Berlin und anderswo nicht nur von Touristen gebucht.

nd.DieWoche – unser wöchentlicher Newsletter

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Insofern verwundert es nicht, dass eines der meistbesuchten Museen in Berlin das DDR-Museum am Spreeufer, gegenüber Dom und Humboldt-Forum, ist. 2006 gegründet, kann es sich an über fünf Millionen Besuchern aus dem In- und Ausland erfreuen. Das Geheimnis dieser stolzen Bilanz ist, wie dessen Direktor Gordon Freiherr von Godin am Donnerstag bei einer Pressekonferenz erneut betont, dass man nicht nur über Stasi, Mauer und Unrecht berichte, sondern den Fokus auf das Alltagsleben in der DDR in der musealen Darbietung wie auch beim reichhaltigen Begleitprogramm zur sukzessive erweiterten und aktualisierten Dauerausstellung lege. Womit dieser privat geführten Einrichtung durchaus eine Art Pionierrolle zuerkannt werden kann, dominierte und dominiert nach wie vor in der Rückschau des Mainstreams auf den zweiten deutschen Staat das Repressionsnarrativ.

Der Sammlungsbestand des DDR-Museums ist im Laufe der Jahre enorm angewachsen. Eine neue Lagerstätte wurde gesucht und gefunden – in Berlin-Marzahn. Worüber sich die zu deren Eröffnung geladene Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, Nadja Zivkovic, und ihr Stadtrat für Schule, Sport und Weiterbildung, Stefan Bley, freuen. Laut Godin und dessen Team passt der neue Ort trefflich. In zweierlei Hinsicht: Zum einen, weil in diesem Bezirk DDR-Geschichte noch überall präsent ist und viele in der DDR sozialisierte Bürger leben, zum anderen der Weg kürzer nach Mitte zum Museum ist, als von Spandau aus, wo die Bestände bis dato lagerten und die räumlichen Kapazitäten längst nicht mehr genügten.

Erstaunlich ist die Geschwindigkeit, mit der Bau und Umzug in die neuen Hallen glückte. Am 24. April 2024 (für Zahlenfetischisten interessant) ist die Grundsteinlegung erfolgt, vom 16. September bis 19. Dezember wurden die sich maßgeblich Spenden verdankenden Schätze umgelagert: insgesamt über 360 000 Objekte, von Plakaten, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher und Gemälden über Küchengeräte, Lampen, Staubsauger, Rasenmäher, Betonmischmaschine, bis hin zu Wartburg und Staatskarosse Volvo. Die Exponate in den zwei klimatisierten, über tausend Quadratmeter umfassenden modernen Hallen harren ihrer Zurschaustellung in künftigen Sonderausstellungen, sollen aber per Führungen der Öffentlichkeit bereits vorab offenbart werden, wie Sammlungsleiter Eric Strohmeier-Wimmer verkündet.

So weit das Auge blickt, Objekte aus der DDR.

Noch sind einige Regale leer. Sie werden sich gewiss rasch füllen. Manche Spenden aus privaten Haushalten oder Nachlässen müsse man leider ablehnen, bedauert Strohmeier-Wimmer auf »nd«-Nachfrage: »Mosaik-Hefte, ›nd‹-Ausgaben und Schulbücher haben wir schon zur Genüge.« Sein großer Stolz ist die stattliche Fahrzeugflottille. So weit das Auge blickt, dicht an dicht auf zwei Etagen Simson, Schwalbe, MZ, Trabi, Mifa und Diamant-Fahrräder. »Wer Mifa fährt, fährt nie verkehrt, weil Mifa überhaupt nicht fährt«, witzelte zu Unrecht der DDR-Volksmund über die rasch einklappbaren Drahtesel. Auch einen Multicar hat Strohmeier-Wimmer ergattert. Nicht minder stolz ist er ob des Porzellans, der Lampen und des Gestühls aus dem Palast der Republik, nebst zwei Glastüren. Mehrere Meter lange Regale sind allein mit Fernsehgeräten diverser Jahrgänge und Typen bestückt. Der mit leuchtenden Augen durch die Gänge führende Chefsammler des Berliner DDR-Museums ist überzeugt, dass gerade für Schulklassen ein Besuch des Depots gewinnbringend sei, ein Abenteuer, bei dem nebenbei Geschichte lebendig vermittelt wird. Sein Sohn sei jedenfalls jedes Mal begeistert, wenn er Papa auf dessen Inspektionsgängen begleiten darf.

In dem mit gemütlichen Sesseln aus den 60er/70er Jahren ausgestatteten »Klub der Funktionäre«, wie das humorige Museumsteam seinen Empfangs- und Sitzungsraum adelte, gibt es hinter den Türen und in Schubfächern einer opulenten Schrankwand Marke Carat Exponate aus Arbeitswelt, Schule, Freizeit und Urlaub zu entdecken. Zum Gaudi mancher Erstbesucher, die sich in ihre DDR-Jahre zurückversetzt fühlen. Eine Blind-Stielhandgranate löst hingegen eher unangenehme Erinnerungen an Wehrkundeunterricht und paramilitärischen Sport aus.

Selbst die wissenschaftlichen Berater des DDR-Museums, der langjährige Spiritus Rectors Stefan Wolle sowie Ilko-Sascha Kowalczuk, ab 1. Januar dieses Jahres beim DDR-Museum in Lohn und Brot, amüsieren sich köstlich beim Rundgang durch das neue Depot, so bei der Lektüre eines Blattes über Ordnung am Arbeitsplatz und die Verantwortung volkseigener Arbeiter und Arbeiterinnen für eben diesen. Während Kowalczuk, Autor einer zweibändigen Ulbricht-Biografie, sodann in Karteikarten stöbert, resümiert Wolle (»Aufbruch nach Utopia«, »Die heile Welt der Diktatur«, »Leseland DDR«) über die unterschiedlichen Vorlieben von Funktionären und Mitarbeitern des ZK der SED bei der Ausstattung ihrer Büros mit Kunstwerken. Bevorzugten die einen Propagandabilder des sozialistischen Realismus, habe beispielsweise im Arbeitszimmer seines Vaters am Werderschen Markt in Berlin ein Reprint des Gemäldes von Eugène Delacroix »Die Freiheit führt das Volk« aus dem Jahr 1830 gehangen. Helmut Wolle war übrigens Autor einer kleinen, aber feinen Kolumne im einstigen Zentralorgan »Neues Deutschland« mit dem Titel »Vom Historiker angemerkt« sowie Verfasser des in der DDR populären, mehrfach aufgelegten Bandes »Götter, Mumien und Hetären. Kulturgeschichtliche Miniaturen«, der sich fürwahr messen konnte mit dem vor 75 Jahren in Westdeutschland erschienenen Weltbestseller »Götter, Gräber und Gelehrte« von C.W. Ceram, mit bürgerlichen Namen Kurt Wilhelm Marek.

Last but not least sei hier auf die originelle Verzierung der Fassade des neuen Depots des DDR-Museums verwiesen: ein zerlegter Schützenpanzer, gekrönt von einer Trabi-Karosserie. Ein Kunstwerk, das nicht nur als Hommage an den friedlichen Umbruch im Herbst ’89 in der DDR, sondern wohl auch als ein antimilitaristisches Bekenntnis gedeutet werden darf.

Erste öffentliche Führung durchs Depot des DDR-Museums am Sonntag, 16.3., zwischen 11 und 16 Uhr sowie jeweils dienstags von 11 bis 15 Uhr und donnerstags von 14 bis 19 Uhr, Pyramidenring 10, 12681 Berlin-Marzahn; Ticketverkauf über www.ddr-museum.de

Die Fahrzeugflottille des Berliner DDR-Museums

Foto: Karlen Vesper

Sports

EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele

Rückschlag für den Klimaschutz

Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.

Tricksereien bei Klimaprojekten

Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.

Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab

Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.

Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.

Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.

Sports

Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?

Sports

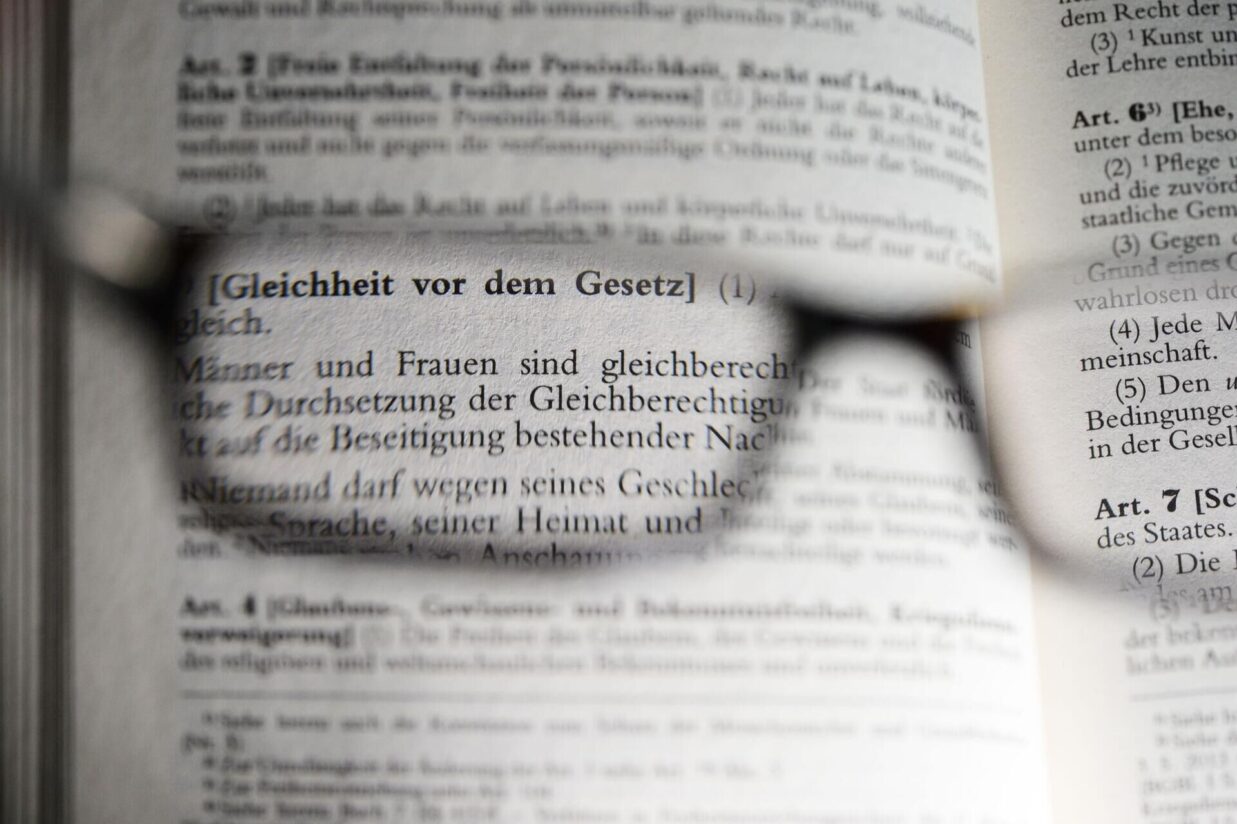

NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen

Lesezeit

Verfasst von:

dpa

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.

Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.

NRW will vorangehen

Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.

Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.

Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.

Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden

Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.

Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.

Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.

-

Business9 months ago

Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access

-

Tech9 months ago

Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog

-

Entertainment6 months ago

Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality

-

Fashion4 months ago

Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025

-

Fashion9 months ago

Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!