Sports

Kulturfinanzierung – Bloß keine Fahrstuhlmannschaft

Der bunte Schornstein ist ein Markenzeichen der Kulturhauptstadt Chemnitz. Im zugehörigen Kraftwerk findet im Sommer das Festival »Begehungen« statt.

Foto: imago/Uwe Meinholdt

Am Anfang standen zwölf leere Läden im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg, die ein Wochenende lang für zeitgenössische Kunst geöffnet wurden. Der Zuspruch war groß, sagt Lars Neuenfeld, einer der Organisatoren: »Das hatte ja auch einen gewissen Neugierfaktor.« Das Ereignis erhielt den Namen »Begehungen«. Auf die erste Auflage 2003 folgten weitere: zunächst am Brühl, einer Fußgängerzone am Rand der Innenstadt, seit 2010 an wechselnden Orten: wie in einer Kaufhalle, einer Kleingartenanlage, im Kulturpalast der Wismut, im Gefängnis Kaßberg. Chemnitz ist eine Stadt, aus der seit 1990 viele weggezogen sind. »Leere Gebäude, die wir bespielen können, gibt es genug«, sagt Neuenfeld. Die »Begehungen«, die stets ein Wochenende dauerten, wurden immer populärer und zählten bis zu 8000 Besucher.

In diesem Sommer drehen die »Begehungen« das ganz große Rad. Nicht ein Wochenende, sondern vier Wochen lang wird ab Mitte Juli das Heizkraftwerk Nord geöffnet. Es ist ungenutzt, seit der örtliche Energieversorger 2024 den vorgezogenen Kohleausstieg vollzog. Mehrere Hallen werden von Künstlern wie Hito Steyerl und Olaf Nicolai in Beschlag genommen, die schon bei der Biennale in Venedig für Aufsehen sorgten und sich nun in Chemnitz mit Themen wie Klimawandel und Umweltzerstörung beschäftigen. Neuenfeld ist besonders gespannt auf eine Soundinstallation in einem Kühlturm: »Die Akustik ist phänomenal.« Er erwartet Kunstfreunde aus ganz Europa, dazu Technikbegeisterte und ehemalige Kraftwerker: »Zu uns kommen Menschen, die sonst nie in Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst gehen. Auch das macht den Reiz der ›Begehungen‹ aus.«

Das Festival ist einer der Höhepunkte in einem Jahr, das für Chemnitz insgesamt ein Fest darstellt: Zwölf Monate lang ist man Kulturhauptstadt Europas. Aus der langen Liste an Veranstaltungen und Projekten ragen einige heraus, etwa der »Purple Path«, der an diesem Wochenende eröffnet wird und die Stadt in einer Art Freiluft-Galerie mit 38 Gemeinden im Umland verbindet. Weitere sind eine Edward-Munch-Schau in den Städtischen Kunstsammlungen und eben die »Begehungen«. Dagmar Ruscheinsky freut sich auch auf die Weltpremiere der Oper »Rummelplatz« nach einem Buch von Werner Bräuning, die an verschiedenen Orten in der Stadt aufgeführt werden soll: »Das wird großartig.«

Ruscheinsky wurde Ende 2021 zur Kulturbürgermeisterin der Stadt gewählt. Ein Jahr zuvor hatte Chemnitz den Zuschlag als Kulturhauptstadt erhalten. »Das war ein Grund, mich zu bewerben«, sagt sie. Der Titel ist eine einmalige Gelegenheit für die Ressortchefin, vor allem aber für die Stadt, die oft unterschätzt wird, obwohl es dort eine »viel größere kulturelle Vielfalt gibt als in vergleichbaren Städten«, sagt Neuenfeld. Ruscheinsky zählt auf: ein Fünfsparten-Theater samt A-Orchester, die Städtischen Kunstsammlungen, die vom Bauhaus-Architekten Henry van de Velde entworfene Fabrikantenvilla Esche, das kürzlich eröffnete Museum im Geburtshaus des expressionistischen Malers Karl Schmidt-Rottluff, das Sächsische Industrie- und das Archäologiemuseum. Nicht zu vergessen rund 100 Vereine, Museen und Initiativen in freier Trägerschaft, vom Club Atomino über das Deutsche Spielmuseum bis zur Chemnitzer Filmwerkstatt und dem Kinderfilmfestival »Schlingel«. In der Stadt gebe es vielfältige und »hochkarätige« Kultur, sagt Ruscheinsky: »Schön, dass das jetzt auch andere stärker in den Blick nehmen.«

Bisher ist der große Strom an Kulturtouristen im Stadtbild noch nicht zu sehen. In Cafés treffe er aber zunehmend Gäste, die in das Hauptstadt-Handbuch vertieft seien, sagt Neuenfeld: »Im Frühjahr geht das richtig los.« Die Organisatoren rechnen mit zwei Millionen Besuchern. Das internationale Interesse sei riesig, sagt Ruscheinsky. Seit dem Eröffnungsfest im Januar habe es Tausende Presseberichte gegeben, teils war von Chemnitz als dem »neuen New York« die Rede, berichtet die Bürgermeisterin und merkt an, auch viele Kongresse fänden 2025 in der Stadt statt. »Wenn das Jahr um ist, wird man uns nicht mehr übersehen.«

Das Interesse lenkt freilich auch Aufmerksamkeit auf eine Entwicklung, die sich im Schatten des Hauptstadt-Hypes vollzieht und in der Kulturszene der Stadt als bedrohlich empfunden wird. Es geht um Kürzungen bei der Kulturfinanzierung, die vor allem bei freien Trägern ernsthafte Sorgen vor einem »Substanzverlust« wecken. Unter diesem Motto wurden Unterschriften gesammelt und Proteste organisiert.

Derzeit gibt die Stadt nach Angaben der Bürgermeisterin jährlich 78 Millionen Euro für Kultur aus. In einer 2018 beschlossenen Kulturstrategie heißt es, noch wenige Jahre zuvor sei es notwendig gewesen, um entsprechende Mittel »zu kämpfen beziehungsweise diese zu verteidigen«; inzwischen gebe es aber eine »solide Finanzierung«, die es erlaube, »aufzubrechen in neue Räume und Möglichkeiten«. Laut einem Ratsbeschluss gehen mindestens fünf Prozent des Kulturetats an die freie Szene. Zwischen 2018 und 2023 stieg die entsprechende Summe von 2,3 auf 4,6 Millionen Euro. Davon wurden zuletzt 97 Projekte und Veranstaltungen gefördert.

Von dem Titel der Kulturhauptstadt erhofften sich viele einen zusätzlichen Geldregen. Tatsächlich fließt viel Geld in das Renommierprojekt. 35 Millionen macht die Stadt locker, je 25 Millionen kommen vom Bund und Freistaat Sachsen. Der Zuschuss der EU ist eher symbolischer Natur, aber weitere Fördertöpfe und Sponsorengelder sorgten dafür, dass insgesamt 116 Millionen Euro zur Verfügung stehen, sagt Ruscheinsky. Sie räumt aber ein: »Das ist eine Sondersituation.« Was man sich in Zukunft noch leisten könne, »müssen wir sehen«.

Die kommunale Kultur ist bundesweit unter Druck geraten. In Berlin schockte Kultursenator Joe Chialo (CDU) die Öffentlichkeit mit dem Plan, zehn Prozent seines Budgets zu kürzen. In Dresden warnten renommierte Institutionen wie das Festspielhaus Hellerau und das Deutsche Hygiene-Museum in einer Petition, geplante Einschnitte würden den Ruf der Kulturstadt »massiv gefährden«. Der Deutsche Kulturrat äußerte in einem Appell an Bund, Länder und Kommunen »große Sorge« um die Kulturfinanzierung und warnte vor »erheblichem Schaden in der Kulturlandschaft«.

Die Ursachen sind zumindest in den Kommunen überall gleich: Einnahmen sinken, und neue Verpflichtungen, die durch Bund und Länder übertragen werden, kosten viel Geld, das nicht erstattet wird. In Sachsens Kommunen stiegen zuletzt die Sozialausgaben um zwölf, die für das Personal um acht Prozent. Auf der Suche nach Sparmöglichkeiten fällt der Blick oft auf die Kultur, die formal eine »freiwillige« Aufgabe ist. Zwar sagt Ruscheinsky beschwörend, Kultur gehöre »zur Wesensart von Städten« und sei essenziell für Bildung und den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Sie warnt aber auch: Bessere sich die finanzielle Lage nicht, stehe man vor »existenziellen Bedrohungen«.

Die Folgen lassen sich in Chemnitz schon jetzt betrachten. In den Kunstsammlungen, die 2025 mit der großen Munch-Schau für Furore sorgen werden, gibt es ab 2026 aus Kostengründen einen weiteren Schließtag pro Woche. Für die Sonderausstellung wiederum wird ein Teil der Kulturraum-Zuschüsse des Landes benötigt, die bisher an die freie Szene gingen. Deren Fördertopf schrumpft von 4,6 auf 3,9 Millionen Euro.

Für alteingesessene Träger wie Kraftwerk e.V. hat das fatale Konsequenzen. Der Verein betreibt seit 2003 im früheren Pionierhaus und einer benachbarten Fabrikantenvilla ein Kulturhaus im besten Sinne, in dem es Tanztee für Senioren ebenso gibt wie Schachkurse für Kinder, Ausstellungen und Konzerte. Dafür gibt es städtische Förderung, die aber stets knapp war. »Das Wasser steht seit Jahren Oberkante Unterlippe«, sagt Geschäftsführer Holm Krieger. Nun wird der Betrag nochmals reduziert. Formal gehe es um zehn Prozent, aber gleichzeitig seien die Heiz- und andere Nebenkosten um 15 Prozent gestiegen. Faktisch schrumpfe das Budget um ein Viertel. »Das ist absolut demotivierend.«

Durch den europäischen Titel hätten sich freie Träger wie das Kraftwerk viel erhofft, sagt Krieger, der zeitweise im Hauptstadt-Programmbeirat saß: »Endlich mal genug Geld, endlich mal so arbeiten, wie wir das immer wollten.« Doch statt Lust herrscht Frust. Das Geld ist knapper denn je, gleichzeitig schrumpften Einnahmen des Vereins aus der Vermietung, weil mit der Kulturhauptstadt neue Örtlichkeiten wie der Garagen-Campus erschlossen wurden. Zudem stehe das eigene Programm im Schatten der vielen Veranstaltungen der Kulturhauptstadt, die zudem viel ehrenamtliches Engagement »aufsaugt«. Krieger wirkt ernüchtert. Das Hauptstadtjahr, sagt er, sei »ein Stresstest für die bestehende Kulturszene«.

Auch Mathias Lindner warnt, dass in der Chemnitzer Kultur mittlerweile »auch kleine Kürzungen unfassbare Auswirkungen haben«. Er leitet die Neue Sächsische Galerie. Viele ihrer jährlich sechs Ausstellungen ermöglichen Wiederentdeckungen regionaler Künstler. Betreiber ist der Verein Neue Chemnitzer Kunsthütte, der 1990 die Tradition einer gleichnamigen bürgerlichen Kulturinstitution des 19. Jahrhunderts wiederbelebte. 2003 zog er als Mieter ins Kulturkaufhaus »Tietz« ein. Die städtische Förderung, die er erhält, fließt fast komplett in die Miete und Personalkosten für anderthalb Stellen. Die Kulturhauptstadt hält er für eine Chance; die Galerie beteiligt sich mit einem Projekt, in dem Street-Art-Künstler aus Serbien, Frankreich und Australien provokante Kunstwerke im öffentlichen Raum schaffen, die unter anderen Umständen illegal wären. Lindner kritisiert aber, dass einerseits die Kulturhauptstadt bei Projekten wie dem »Purple Path« aus dem Vollen schöpfen kann und die Munch-Schau viel internationales Publikum anziehen dürfte, sein Verein aber trotz aller Sparbemühungen kein Geld für Werbung, Kataloge oder kleinere Projekte hat: »Da stimmen die Verhältnisse nicht mehr.«

Auch Lars Neuenfeld vom Festival »Begehungen« fürchtet ein unschönes Erwachen im kommenden Jahr. Die Kulturhauptstadt, sagt er, habe bei allen Beteiligten Erwartungen geweckt. »Wir sind der Aufforderung gefolgt, europäischer zu denken und professioneller zu werden«, sagt er. Die Chemnitzer Kultur, die zuvor »ambitionierte Regionalliga gespielt« habe, sei in der »Europa League« angekommen – und müsse nun fürchten, das zu werden, was im Fußball als »Fahrstuhlmannschaft« bezeichnet wird: kurzer Höhenflug, schneller Abstieg. Das dürfe nicht passieren, sagt Neuenfeld. »Wir dürfen nicht 2026 wieder da landen, wo wir vor ein paar Jahren waren. Die Erwartung ist, dass es nach der Kulturhauptstadt auf ähnlich hohem Niveau weitergeht.«

Sports

EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele

Rückschlag für den Klimaschutz

Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.

Tricksereien bei Klimaprojekten

Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.

Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab

Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.

Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.

Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.

Sports

Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?

Sports

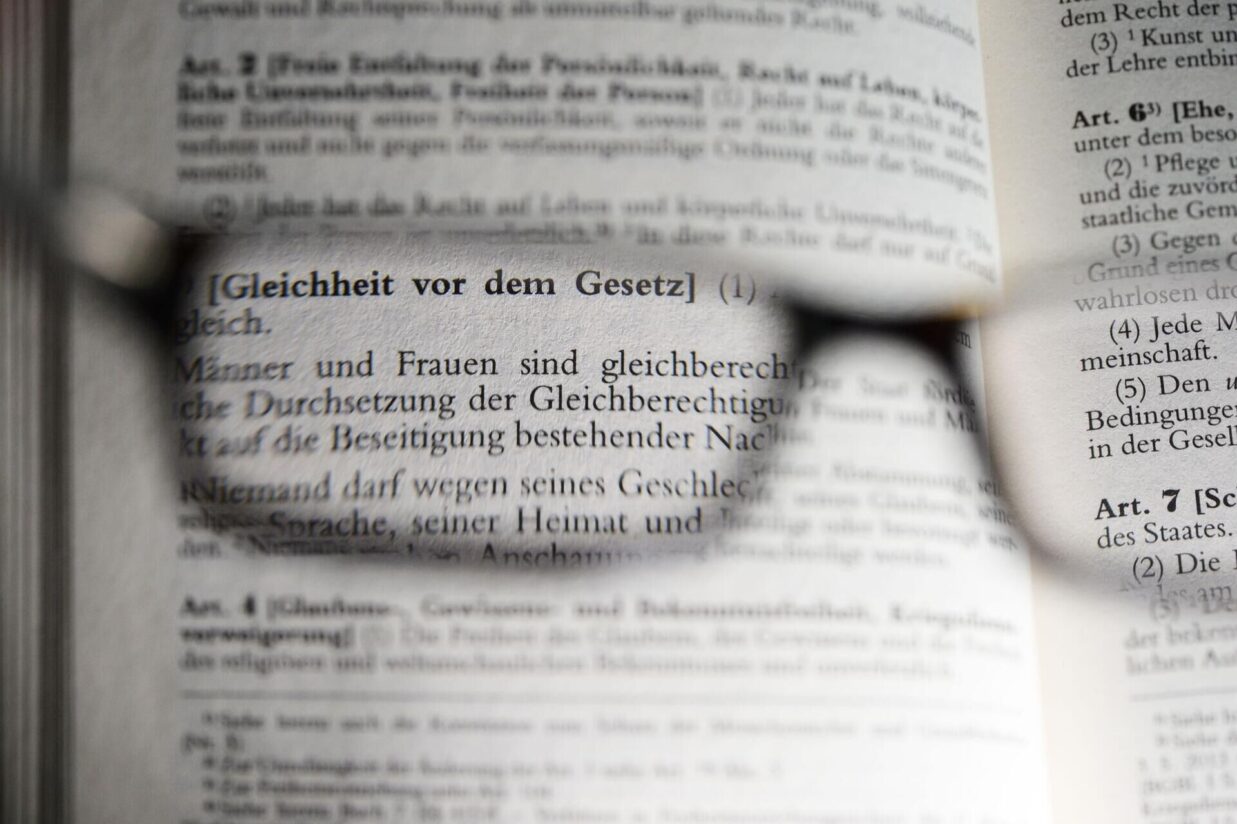

NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen

Lesezeit

Verfasst von:

dpa

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.

Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.

NRW will vorangehen

Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.

Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.

Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.

Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden

Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.

Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.

Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.

-

Business9 months ago

Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access

-

Tech9 months ago

Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog

-

Entertainment6 months ago

Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality

-

Fashion4 months ago

Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025

-

Fashion9 months ago

Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!