Lesezeit

Lesezeit

Verfasst von:

Christoph Jänsch, dpa

Wenn die eigene Wohnung nach einem Brand oder Einbruch in Schutt und Asche liegt, ist der Schock bei Betroffenen erst einmal groß. Glimpflich davon kommt, wer eine Hausratversicherung hat, die zumindest den Wert zerstörter oder gestohlener Gegenstände ersetzt. Aber wie nachweisen, was weggekommen ist – schließlich sind die Gegenstände physisch oft nicht mehr greif- oder identifizierbar.

Eine sogenannte Wertgegenstandsliste kann helfen. Sie zu führen sei zwar keine Pflicht, teilt ein Sprecher des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Sie könne im Schadensfall aber sehr nützlich sein, um den entstandenen Schaden gegenüber der Versicherung plausibel aufzuzeigen und der Polizei bei der Bearbeitung des Falls zu helfen, sagt Julia Alice Böhne vom Bund der Versicherten (BdV).

Aber wie genau muss sie aussehen? Wo wird die Liste am besten abgelegt? Und: Was gehört überhaupt alles darauf? Antworten auf wichtige Fragen:

Im Versicherungsfall erhält man vom Versicherer ein Schadenprotokoll oder eine Stehlgutliste, in dem alle Verluste im Detail aufgelistet werden müssen, heißt es vom GDV. Wer eine Wertgegenstandsliste zur Hand hat, kann anhand derer genau überprüfen, welcher Schaden etwa bei einem Wohnungsbrand oder einem Einbruch entstanden ist und beschädigte oder entwendete Gegenstände präzise benennen. Die Daten müssen dann also lediglich von der Liste in das von der Versicherung angeforderte Dokument kopiert werden.

Wer nicht genau nachweisen kann, welche Gegenstände ihm oder ihr gehört haben, laufe Gefahr, nicht den gesamten Schaden vom Versicherer ersetzt zu bekommen, sagt Joachim Schneider von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Noch dazu bekommen Versicherte so einen besseren Überblick über den Wert ihres Hab und Guts. Anhand der Daten können sie prüfen, ob ihr aktueller Versicherungsschutz gut bemessen ist oder die Versicherungssumme angepasst werden sollte.

Schneider zufolge gibt es aber noch einen guten Grund, der für die Wertgegenstandsliste spricht: Tauchen gestohlene Wertgegenstände wieder auf, kann die Polizei diese anhand der präzisen Beschreibung in der Liste im Idealfall ihrer Eigentümerin oder ihrem Eigentümer zuordnen und so zurückführen.

Auf einer Wertgegenstandsliste kann es grundsätzlich nicht schaden, das gesamte bewegliche Eigentum, das in der Wohnung und den Nebenräumen untergebracht ist, aufzuführen – also etwa Möbel, Lampen, Kleidung, Spielzeug, Bücher, Fahrräder und Elektrogeräte. Besonderes Augenmerk sollte aber wertvollen und schwer wiederzubeschaffenden Gegenständen mit hohem ideellen oder materiellen Wert gelten – zum Beispiel Schmuck, Uhren, Elektronik, Kunstwerke, Antiquitäten, Fahrräder und Sammlerstücke, rät Julia Alice Böhne.

Dabei sollte jeder der vorhandenen Gegenstände möglichst präzise beschrieben werden. Um welche Art von Gegenstand handelt es sich? Wie heißt der Hersteller, das Modell? Gibt es unverwechselbare Merkmale daran, eine individuelle Nummer? Wo wurde er gekauft – und wann? Wie war der Neuwert?

Vieles davon lässt sich am besten mit einem Kaufbeleg nachweisen. Darum sollte dieser möglichst ebenfalls zur Hand sein oder eine Kopie direkt bei der Wertgegenstandsliste abgelegt werden.

Bei Antiquitäten, Kunst oder geerbtem Schmuck gibt es einen solchen Nachweis selten. Hier könne es sich lohnen, die Wertgegenstände begutachten oder schätzen zu lassen, sagt Schneider. Zusätzlich kann auch ein bemaßtes Foto eines jeden Gegenstands sinnvoll sein, um die individuelle Größe besser einschätzen zu können.

Besonderen Formvorgaben unterliegt die Wertgegenstandsliste nicht. Ein Muster können Interessierte aber zum Beispiel von der Webseite „K-Einbruch“ der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes herunterladen und direkt beginnen, diese zu füllen. Wer auf bereits vorbereitetes Material zurückgreifen möchte, kann auch spezielle Inventar-Apps nutzen.

In jedem Fall empfiehlt es sich, „die Daten digital zu führen“, sagt Böhne. Denn in dieser Form sei es nicht nur besonders einfach, Wertgegenstände einzutragen. Vielmehr sei die Liste auch gut speicher- und änderbar.

Eine zusätzliche Sicherung in Papierform oder auf einem externen Speichermedium außerhalb des eigenen Haushalts ist darüber hinaus ratsam – laut Böhne bietet sich etwa ein Bankschließfach oder besser noch eine Cloud an.

Wichtig dabei: Im Idealfall sollten Sie selbst zwar schnell Zugriff auf die Liste haben, Dritte aber möglichst nicht, rät Schneider. Immerhin enthalte die Wertgegenstandsliste Informationen, „die nicht unbedingt jeder haben sollte“.

Mindestens immer dann, wenn Gegenstände von finanziellem oder ideellem Wert neu zum Hausrat dazukommen oder daraus entfernt werden. Julia Alice Böhne rät aber, die Wertgegenstandsliste einmal pro Jahr zu prüfen und zu aktualisieren. Das hilft laut GDV auch bei der Einschätzung darüber, ob die aktuelle Versicherungssumme der Hausratpolice noch stimmt.

„Ohne eine Wertgegenstandsliste kann es schwierig werden, den Besitz beziehungsweise Verlust nachzuweisen und die Entschädigung durch die Versicherung zu erhalten“, sagt Julia Alice Böhne. In solchen Fällen könnten Anbieter zum Beispiel pauschal oder gar nicht entschädigen, sofern die Belege für Besitz und Wert gestohlener oder zerstörter Gegenstände nicht erbracht werden könnten.

Zur Startseite

Lesezeit

Fri 20th Dec, 2024

On December 20, 1999, Portugal officially relinquished control of Macau, a former colony that had been under its governance for more than 400 years. This transition marked a significant shift in the region’s political and economic landscape, transforming Macau into a prominent gambling hub often referred to as the ‘Las Vegas of Asia.’

Unlike Hong Kong, which experienced significant political unrest following its handover to China, Macau has largely maintained political stability. The region, which is significantly smaller in both area and population compared to its neighbor, has become an appealing destination for tourists, primarily due to its extensive gaming industry.

Macau is characterized by its Cotai Strip, a bustling boulevard akin to Las Vegas, where visitors find a plethora of casinos, luxury hotels, and shopping centers. Numerous major companies have established themselves in Macau, drawing inspiration from the iconic resorts of Nevada. This strategic positioning has solidified Macau’s reputation as a leading entertainment destination in Asia.

Historically, Macau’s connection to China deepened long before the 1999 handover. The influence of Chinese culture and politics has been significant, particularly during the Cultural Revolution, which began in 1966. By the time of the handover, the governance of Macau had already shifted largely towards Chinese influence, leading to a unique political landscape that has not seen the same level of protest as Hong Kong.

In the years following the handover, Macau’s economy has thrived, especially after the liberalization of its gaming industry. The introduction of competitive gaming licenses attracted international operators, particularly from the United States, who have significantly contributed to the local economy. As a result, Macau’s GDP has seen remarkable growth, reaching approximately $70,000 per capita by 2023, which surpasses that of Hong Kong and mainland China.

Despite its economic success, the dependency on tourism and gambling raises concerns about sustainability. The local government has recognized this challenge and has been distributing a portion of its budget surplus to residents, ensuring that the population benefits from the economic boom.

Macau’s cultural identity remains complex, with nearly half of its residents originating from mainland China. This demographic composition has influenced local sentiment towards governance and the broader relationship with China. As political changes continue to unfold in the region, Macau has been praised as a model for the ‘One Country, Two Systems’ principle, illustrating a different trajectory from Hong Kong.

As the 25th anniversary of the handover approaches, the question of Macau’s future remains pertinent. While the region continues to flourish as a gambling and entertainment hub, the potential for greater integration with mainland China looms, prompting discussions about the long-term implications for its autonomous status and cultural identity.

In conclusion, Macau’s evolution from a colonial outpost to a vibrant economic center reflects broader trends in regional politics and economics. As it celebrates a quarter-century since its return to Chinese sovereignty, Macau stands as a testament to the complexities of post-colonial governance in the context of a rapidly changing global landscape.

With statutory health insurance contributions set to increase in January 2026, we look at how the proposed increases could affect your wallet – and what steps you can take to keep the financial impact to a minimum.

Legal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access

Allergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress

30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog

8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog

Cellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog

BRUIT≤ – The Age of Ephemerality

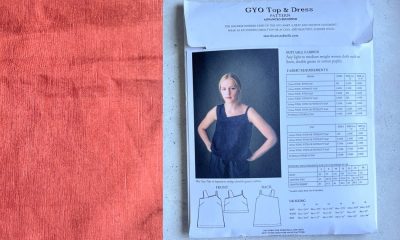

Me Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025

In diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!