Sports

Strukturwandel – Lausitz: Skeptischer Optimismus nach Reiches Gas-Zusagen

Ministerpräsident Woidke (SPD), Bundeswirtschaftfsministerin Reiche (CDU) und Leag-Chef Roesch in Schwarze Pumpe

Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Wird die Lausitz vergessen? Das befürchten viele Bewohner des Braunkohlereviers im Süden Brandenburgs und Norden Sachsens angesichts der Pläne der Bundesregierung zum Ausbau von Gaskraftwerken. Gaskraftwerke, die 20 Gigawatt Leistung produzieren, sollen als Brückentechnologie bundesweit gebaut werden – so sieht es der Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene vor. So sollen Stromengpässe während der Energiewende zu erneuerbaren Energien vermieden werden.

Aber wo? Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigte im Juni an, dass zwei Drittel der geplanten neuen Kapazitäten im Süden der Bundesrepublik entstehen sollen. Denn dort seien zahlreiche energieintensive Industriezentren verortet, argumentierte sie. Zudem könne so die Problematik entschärft werden, dass es aktuell zwar zahlreiche Windkraftanlagen in den nördlichen Bundesländern gebe, aber zu wenig Stromnetzinfrastruktur, um den dort erzeugten Strom in den Süden zu leiten. Um das Vorhaben zu beschleunigen, sollte es nach Reiches Plänen Subventionen für Energieunternehmen im Süden geben. »Wir planen einen Südbonus«, sagte Reiche damals.

In der Lausitz sorgte das für Irritationen. Denn die Region liefert seit Jahren für ganz Deutschland Energie – in Form von Braunkohle. Doch damit ist absehbar bald Schluss: Bis 2038 will Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen. Bereits bis 2030 sollen nach Angaben der Leag, des regionalen Energieversorgers mit Sitz in Cottbus, 3000 Megawatt Leistung im Revier stillgelegt werden, bis 2038 dann weitere 4000 Megawatt. Die Angst ist daher groß, die Lausitz könnte am Ende abgehängt werden.

Die Angst übersetzte sich schnell in Protest. An einer von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) organisierten Kundgebung in einem Fußballstadion beteiligten sich 1500 Kohlekumpel. »Für uns bedeutet das ein Verbauen der Zukunftschancen«, sagte dort Uwe Teubner, Vorsitzender des Leag-Betriebsrats. Auch die Landesregierung schloss sich an: Der »Südbonus« verzerre »den Wettbewerb zu Lasten kosteneffizienter ostdeutscher Standorte« und könne »hohe Energiekosten für alle Verbraucher« bedeuten, hieß es in einer im Juli veröffentlichten Stellungnahme.

Am Montag versuchte Bundesministerin Reiche bei einem Auftritt im Spremberger Ortsteil Schwarze Pumpe die Wogen zu glätten: »Gaskraftwerke in der Lausitz werden gebraucht und sie werden auch gebaut.« Der Leag, die bereits Pläne für Gaskraftwerke am Standort von alten Braunkohlekraftwerken in der Schublade hält, könne sie »Planungssicherheit« garantieren. Die Ausschreibung für das Gaskraftwerk-Programm der Bundesregierung solle so gestaltet werden, dass die Leag profitieren werde, versprach Reiche. »Die Bundesregierung wird alles dafür tun, den Traditionsstandort zu erhalten.«

In der Region will man dem noch nicht ganz trauen. »Wir Lausitzer sind inzwischen vorsichtig mit Versprechungen«, sagt Reni Richter, Bezirksvorsitzende der IG BCE in der Lausitz. Schon Reiches Vorgänger im Bundeswirtschaftsministerium, Robert Habeck (Grüne), sei häufiger in der Lausitz gewesen, um abstrakte Zusagen zu machen. Auch von Reiche hätte sie sich konkretere Aussagen gewünscht. »Es ist immer noch nichts klar«, so Richter. Man freue sich aber über die prinzipiellen Zusagen.

Besondere Sorge bereitet ihr, dass die Ministerin sich zur Frage, an wie vielen Standorten in der Lausitz Gaskraftwerke entstehen sollen, bedeckt gehalten habe. Die Leag will an drei Standorten investieren. Ob die Bundesregierung aber alle drei Vorhaben fördern würde, ist noch unklar.

»Wir Lausitzer sind inzwischen vorsichtig mit Versprechungen.«

Reni Richter IG Bergbau, Chemie, Energie

Besonders für den Standort Jänschwalde wird es knapp. Das dortige Braunkohlekraftwerk soll 2028 vom Netz gehen. »Eigentlich ist man da jetzt schon zu spät dran«, sagt Richter. Dabei lägen die Pläne für ein Innovationskraftwerk schon bereit. Die Bundesregierung müsse hier im Interesse der Beschäftigten schnell für Klarheit sorgen. Man brauche feste Zusagen für alle drei Standorte, so Richter.

»Wir steigen freiwillig aus einem ertragreichen Geschäft aus«, sagt Richter. »Dann muss es auch einen Ersatz geben.« In der Lausitz gebe es eine vorhandene Infrastruktur an Stromtrassen und die nötige Kompetenz, um Gaskraftwerke zu betreiben. »Wir sind eine Energieregion«, so Richter. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass das auch so bleibt.

Auch Lars Katzmarek, Sprecher für die Lausitz in der SPD-Landtagsfraktion, hält das Braunkohlerevier für einen idealen Standort für die neuen Gaskraftwerke. »In der Region gibt es viel Großindustrie«, sagt er, etwa das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt, der Chemiepark in Schwarzheide oder der Industriepark Schwarze Pumpe. Zudem versorge die Lausitz die nahe gelegenen Großstädte Berlin und Dresden mit Strom. Künftig könnten noch Großrechenzentren hinzukommen, die ebenfalls nach Strom ächzten. Mit Gaskraftwerken im Revier könne dieser günstig bereitgestellt werden.

Langfristig sollen die Gaskraftwerke auf den klimafreundlicheren Wasserstoff umgerüstet werden. Bundesministerin Reiche machte am Montag allerdings keine konkreten Aussagen dazu, wie und wann das geschehen soll. »Der Umbau ist relativ einfach möglich«, glaubt Lars Katzmarek. Die Kraftwerkstypen ähnelten sich, es müssten nur Turbinen, Brennkammern und dazugehörige Systeme ausgetauscht werden. Er hält es für unseriös, schon jetzt fixe Daten dafür zu nennen, wann eine Transformation möglich wäre. »Aktuell steht nicht genügend Wasserstoff zur Verfügung«, sagt er. Es gebe zu wenige Elektrolyseure, um die für eine konstante Stromerzeugung notwendige Menge an Wasserstoff herzustellen.

Für Katzmarek ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändern wird. Die Gaskraftwerke könnten dann schnell umgerüstet werden. Auch das könnten die Leag und das Land Brandenburg aber nicht alleine stemmen. »Die Bundesregierung muss die Transformation hin zu Wasserstoff finanziell unterstützen«, sagt er.

Sports

EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele

Rückschlag für den Klimaschutz

Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.

Tricksereien bei Klimaprojekten

Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.

Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab

Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.

Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.

Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.

Sports

Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?

Sports

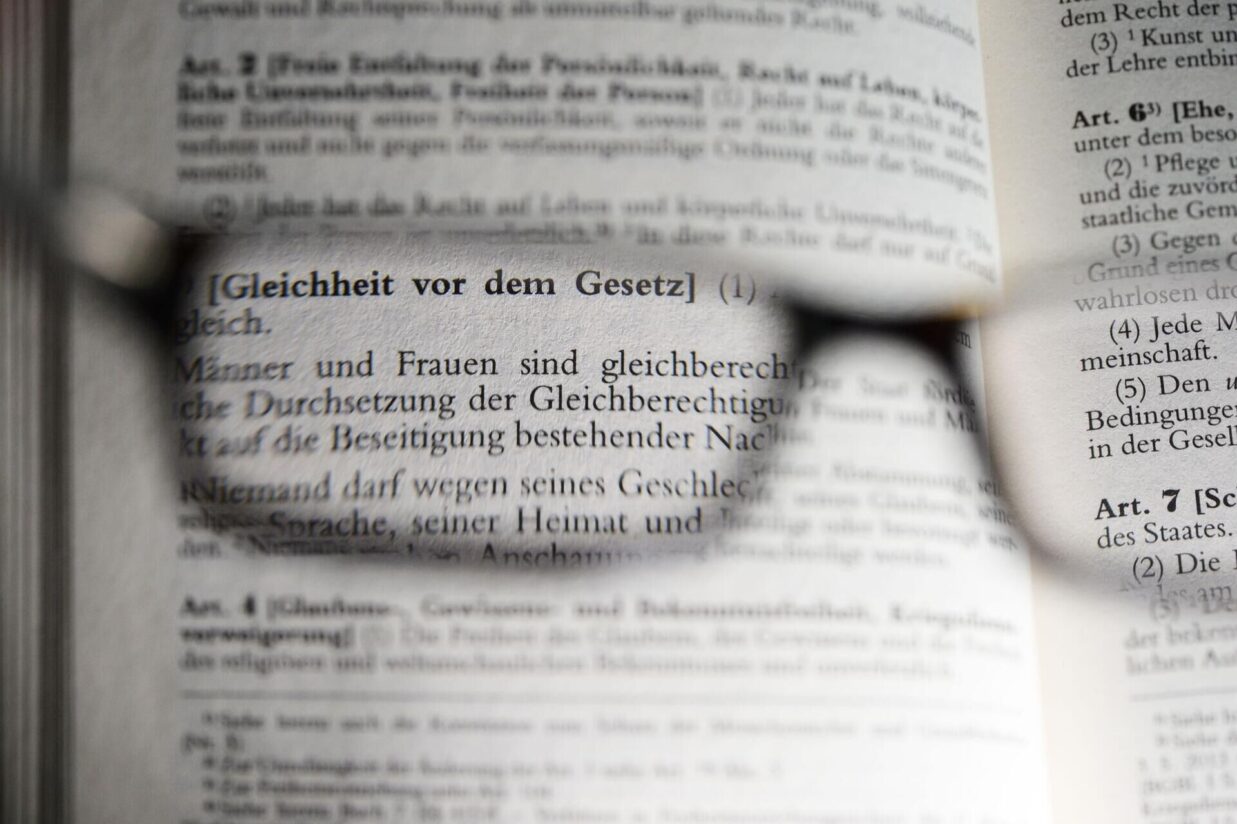

NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen

Lesezeit

Verfasst von:

dpa

Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.

Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.

NRW will vorangehen

Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.

Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.

Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.

Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden

Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.

Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.

Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.

-

Business9 months ago

Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access

-

Tech9 months ago

Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog

-

Fashion7 months ago

Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog

-

Entertainment6 months ago

Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality

-

Fashion4 months ago

Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025

-

Fashion9 months ago

Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!